ANIMALI

Siamo stremati la sera quando è ora di rientrare. Si alza prima un venticello freddo, poi le cose si scuriscono. Dico al bambino che bisogna rientrare in casa perché sta facendo buio. Lui non vuole, cerca le racchette da tennis. Lo convinco a tornare dentro promettendogli il bagnetto, e allora lui mi segue, con quella camminata ondeggiante e gommosa dei bambini piccoli. Sistemo la bagnarola bianca davanti al caminetto acceso, lo spoglio. Prima le scarpe, poi i pantaloni, la felpa, il body. Il pannolino. Gli dico di andare a buttare i panni sporchi tra la roba da lavare. Lui li acchiappa tutti, li stringe al petto nudo e si avvia verso la cesta in bagno, perde un calzino per strada, butta i panni e torna indietro. Gli dico di prendere gli animali con cui vuol fare il bagnetto e lui li raggruppa sul divano, poi li mette tutti nella bagnarola, e infine ci si mette lui stesso, come stesse organizzando un’arca di Noé in miniatura. L’elefante, la zebra, l’antilope, l’ippopotamo, il gatto, il pettirosso; mettere in salvo i migliori, andare nel mondo che abiteremo dopo questa fine del mondo, quando il virus avrà estirpato il marcio della terra e resteranno solo i puri, quelli che si sono comportati bene, che hanno rispettato le regole, le distanze. Perché è così che stiamo: nelle case, ad aspettare un’inondazione invisibile che potrebbe anche non travolgerci, non riguardarci. Il bambino lava i suoi animali di plastica, li fa schizzare, chiacchierare. Alla televisione dietro di noi passano gli spot di un tempo impossibile, che non è il nostro. Un gruppo di amici in settimana bianca, due donne al tavolino di un bar sognano un uomo che passa sul marciapiede, orologi con quadranti massicci promettono serate, dalle montagne sgorgano acque naturalmente povere di sodio, puoi vincere un viaggio se mangi quelle patatine. Sono gli spot pubblicitari ad essere rimasti dov’eravamo, vecchi orpelli di una vita che al momento non si può comprare. Finisco di sciacquare il bambino con il secchiello del mare, poi lo sollevo dall’acqua, e tra mille urla lo stringo nell’asciugamano. Lui cerca di liberarsi e ci riesce. Io mi godo la sua pelle liscissima, lui mi prende la faccia tra le mani, mi misura lo sguardo. Ora dovrò inventarmi qualcosa per convincerlo ad asciugarsi i capelli. Gli infilo il pigiama e lo faccio sedere sulle mie gambe.

Allora, gli dico per distrarlo e asciugargli i capelli, cantiamo quella canzone

Inizio a cantare, e lui fa tutte le mosse. Due coccodrilli, un orango-tango, due piccoli serpenti, un elefante. Sono io che sto costruendo la metafora oppure è lei che vive indipendentemente da me?

PIGIAMA

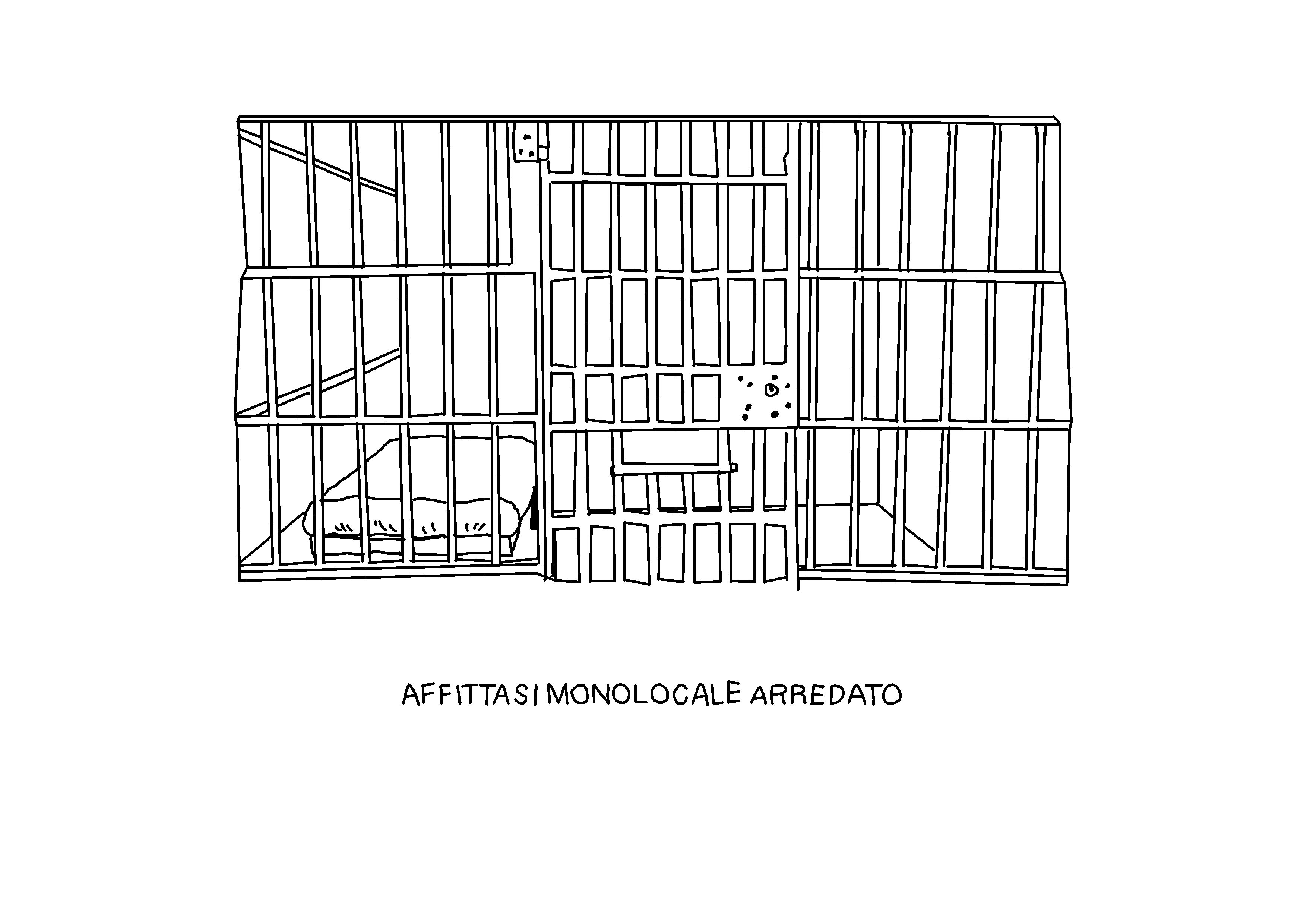

Mi chiudo nella camera da letto di mia madre prima di cena e ascolto mio marito che parla nello schermo del cellulare: la sua voce mi spiega, perché lui ha la capacità di spiegare anche quando racconta. Dice che ha fatto telefonate e videochiamate tutto il giorno: con i suoi colleghi, col commercialista, col consulente del lavoro. Dice che quando si tornerà al lavoro, non sarà più come prima. Bisognerà ricostruire tutto daccapo. In tv la gente dice anche: si ripartirà meglio di prima, più veloci di prima, sarà tutto più bello nel futuro incerto. Eppure dovremo andare più piano, perché questa storia, dicono in tv, ci sta facendo capire l’importanza delle cose, il valore delle cose; dobbiamo riprenderci il nostro tempo perduto, stare con i figli, liberarci dall’ossessione per gli acquisti, disostruire le tubature dei nostri vizi. Parlano del miglioramento di noi, del futuro, insomma. Io non so davvero cosa dire mentre mio marito parla al cellulare, perché le frasi che sento e che leggo continuamente mi confondono. Ne sento molte e di incredibili, e sono tutte vere. È vero che è bello stare a casa, fare le pulizie, cucinare e mangiar bene, finalmente. Non c’è fretta, ce la si può prendere comoda, leggere, guardare un film, scopare, aprire la finestra e affacciarsi senza motivo, farsi una lunga doccia. È vero ma non è vero. Le nostre case non sono quei luoghi che pensavamo, soprattutto in questo tempo in cui cerchiamo di metterci dentro tutto quello che di bello c’è in giro. La doccia è come quella del centro benessere, la cucina è come quella del ristorante, lo schermo della tv è meglio di quello del cinema. Le nostre case, le nostre isole.

Il mio living, dice il cuoco dello spot.

Possiamo rilassarci, con tutti quei purificatori d’aria, caldaie, porte e infissi vari, mobili, divani, soprattutto divani: comodi, morbidi, di tonalità che ci assomigliano, linee che rispettano le nostre personalità, che si accordano al pavimento e ai muri. Le nostre case riempite di oggetti perfetti che ci permettono di vivere da dentro. Come possiamo odiarle? Come possiamo volerne uscire? Abbiamo scelto il parquet della nuance adatta: quella calda. Comprato quella lampada che illumina con giustezza quell’angolo di salotto. Acquistato tende di un tessuto che filtra alla perfezione la luce. Sono le nostre case: quelle che abbiamo comprato indebitandoci, arredato con cura perché ci annoiavamo a morte. Come possiamo rifiutarle, ora? Ci somigliano così tanto. Sono lo sfondo delle nostre esistenze, piene di oggetti che spettacolarizzano il nostro vivere un piccolo spazio nel mondo immenso. Quella pianta e quel quadro, non sono forse parte del mio ego? Mi spoglio davanti agli occhi di mio marito, lui parla attraverso lo schermo e mi sussurra parole piccole, sessuali. Poi ci salutiamo, e io mi metto a letto dopo essermi infilata il pigiama che mi ha prestato mia madre.

OGGETTI

Il bambino corre tutto il giorno. La mattina lo inseguo nel retro della casa, nel giardino, sulla rampa, sotto agli alberi. Il bambino tocca tutto. Prende la scopa, la paletta, mette il piede nella vecchia teglia che fa da ciotola al cane, immerge le braccia fino al gomito nell’acqua sporca accanto al pozzo, sale le scale con le mani come farebbe una piccola scimmia, si siede nella cassetta, prende il muso del cane tra le mani e gli dà un bacio, poi entra in casa, assaggia la saponetta, prende la busta coi gomitoli di lana, trova un vecchio salvadanaio a forma di trullo, souvenir di un viaggio in Puglia di mio fratello, lo soppesa in mano, poi lo butta a terra, quello si sbecca e mia madre urla: Non dategli quel coso! Mio fratello urla: Ma è vecchio, della Juventus! Passiamo tutto il giorno a dire frasi del genere, a dire: No, questo no. E soprattutto: No no no. Ma il bambino tocca ogni cosa. Gli laviamo le mani, e poi fruga nella spazzatura e recupera nell’indifferenziata un pannolino usato.

Le misure di sicurezza, l’igiene; il virus è nelle persone e negli oggetti.

Sulla torre del paese hanno steso un enorme tricolore, realizzato per i 150 anni dell’unità d’Italia. Sono le invenzioni degli esseri umani: la bandiera, l’Italia, la Juventus. Le metafore che usiamo, sempre le stesse: lo sport e la guerra. Per questo tiriamo fuori le bandiere, le stendiamo alle finestre. Assomigliarci. Combattere. Un’auto con la voce del sindaco passa per le strade; lui dice: Dobbiamo rimanere in casa (la voce a, dire il vero, dice: in gasa) per combattere questo nemico invisibile. Dobbiamo uscire solo per urgenze di famiglia. Le urgenze di famiglia. Il tipo del negozio di prodotti agricoli viene a scaricare un sacco di concime per l’uliveto. Lui scarica il sacco dal retro del furgone e la figlia scende con una bacinella. Indossano i guanti e le mascherine, non toccano i soldi, ma chiedono a mia nonna di mettere i soldi nella bacinella, come in chiesa all’offertorio. Mia nonna sghignazza, dice che una cosa del genere non l’aveva mai vista. Si affaccia la vicina dal cancello con l’accetta in mano perché forse è andata a tagliare certe erbacce, ma la tiene dietro al corpo, nascondendola dietro di sé. Si fa ora di pranzo, e poi quella del sonnellino del bambino. Lo metto nel passeggino ed esco dal cancello, faccio cento metri in giù e poi cento metri in su. Scendo, poi risalgo. Ho smesso di fare lunghe passeggiate: mi tengo sempre vicino alla casa, mi limito a scendere per poi risalire. Stiamo tutti ad aspettare che arrivi il picco, ma il picco arriva e non arriva, e quando arriva, se arriva? Il bambino si addormenta mentre lo trascino; il virus diventa un pensiero imprecisato, vago come l’addormentamento. Rientriamo in casa, il sole sta già schiarendosi perché il picco del giorno è passato ed io lascio il bambino addormentato dentro al passeggino. Lo metto in camera di mia madre, mi stendo sul letto e mi giro dall’altra parte. Mi infilo una mano nelle mutande e mi tocco senza essermi lavata le mani. Mi masturbo perché il desiderio è come un triangolo reale in questi giorni di comunità, senza mio marito, senza un angolo in casa dove poter stare da sola. Un triangolo che mi spinge verso il basso, tra le gambe che hanno camminato a vuoto. Cerco la punta di quel triangolo, e il picco arriva, sale, e poi riscende, lasciandomi respirare un’aria del tutto nuova.

MASTURBAZIONE

Giovedì è passata più di una settimana dal mio arrivo. Dopo la colazione c’è la doccia, dopo la doccia decido di pulire il bagno. Il giorno prima ho pulito la cucina: riordinato piatti, bicchieri, tazze, tazzine, lo scolapasta, la moka piccola. Il bagno di mia madre è stato rifatto negli anni d’oro della mia famiglia, quando i soldi entravano e uscivano per poi rientrare a una velocità supersonica; è un bel bagno bianco, con decorazioni blu di riflessi celestini. Le mattonelle sono incrostate, soprattutto nella doccia, nere di umidità calcificata. Io passo l’anti calcare ovunque: nel portasapone di metallo, sulla cipolla della doccia, lungo le traversine che sporgono tra una fila e l’altra, e finalmente nelle fughe tra una mattonella e l’altra, lì dove il nero si è fermato, incrostato, lì dove il virus esiste, lo sporco delle nostre case, contro cui ci stiamo accanendo in questi giorni annoiati e igienizzati.

La fuga è quella linea tra una mattonella e l’altra, il punto in cui le mattonelle si sfiorano.

È quella linea cementificata, stuccata, nella quale lo sporco si insinua e io mi accanisco di più, a cercare un orgasmo impossibile. Suona la campana di mezzogiorno, e il bimbo che sentivo gridare in giardino e correre dietro al pallone arancione col simbolo della Champions League si ferma, si blocca, guarda verso il paese, verso la torre più alta, dalla quale suonano le campane computerizzate. Lui rimane immobile, a interpretare quel suono, come il pifferaio che fa uscire il virus dal paese e dall’intera regione, mentre cittadini incantati guardano i batteri che se ne vanno dalle loro finestre. Anche il bambino è in estasi, con la faccia spalancata, obbedisce a qualcosa, ma mezzogiorno non significa niente ora, è il suono di un mondo che non esiste in questo momento. Poi la campana smette, lui torna in sé, guarda il pallone, gli va incontro, e anch’io torno ad occuparmi del bianco e del nero, delle mattonelle insozzate dalla nostra presenza umana. Per farle tornare com’erano prima, immaginando che tutto torni com’era, pulito. Come il mio stare accanto a mio marito, a tavola, a letto, al ristorante, al negozio di scarpe da ginnastica, mentre compravamo oggetti e futilità e la nostra curva era crescente, i nostri soldi sicuri, quando eravamo dentro a un’esperienza totalizzante, inconsapevole e perfetta, e io lo convincevo ad avere un altro figlio, piangevo e ridevo e mi spogliavo e mi facevo venire dentro, perché tutto stava andando talmente bene che era inutile aspettare.

Così frugo tra le pieghe del bagno di mia madre, stimolo lo sporco con le dita. E spingo e gratto.