In uno studio progettato come l’interno di una nave lavorano i quattro soci dello studio AOUMM: Luca Astorri, Riccardo Balzarotti, Rossella Locatelli e Matteo Poli. Quattro architetti provenienti da campi diversi eppure incredibilmente affini, con una comune passione per la combinazione e la contaminazione delle competenze. Ogni progetto che hanno affrontato, dal concorso per il Velodromo Vigorelli a una fattoria in Azerbaijan, dall’allestimento di una mostra come Don’t Shoot the Painter alla sede di Save The Children o alla ricerca per la trasformazione delle sale cinema, è diventato la sintesi di ricerche maniacali, di soluzioni quasi sempre orientate all’uso molteplice dello spazio, all’erosione radicale di ogni strumentazione superflua. Il padiglione Save The Children per EXPO 2015, in particolare, è finalista al World Architecture Festival 2018 di Rotterdam in due categorie, Civic and Community built building e per il premio speciale come miglior costruzione in legno certificato PEFC (Programme for Endorsement for Forest Certification).

Come vi siete conosciuti, e come avete deciso di unirvi in uno studio?

(Matteo) Io e luca lavoriamo insieme dal 2008. Lavoravamo entrambi da Rem Koolhaas appena prima che arrivasse il progetto OMA per la Bovisa con Euromilano: era un bel masterplan, un progetto molto teorico che però fu venduto malissimo, e che non andò avanti anche per il problema complesso delle bonifiche e, non ultimo, per la crisi.

Poi abbiamo fatto insieme un po’ di concorsi e abbiamo realizzato il progetto per una banca vicino a Brescia, con Luca Abbadati che ha poi preso un altra strada da solo.

Una vera banca? Il progetto includeva anche la parte della sicurezza?

(Luca) Si, uffici, sportelli, caveau, e siccome si tratta di una banca locale dovevamo progettare anche il rapporto con lo spazio pubblico.

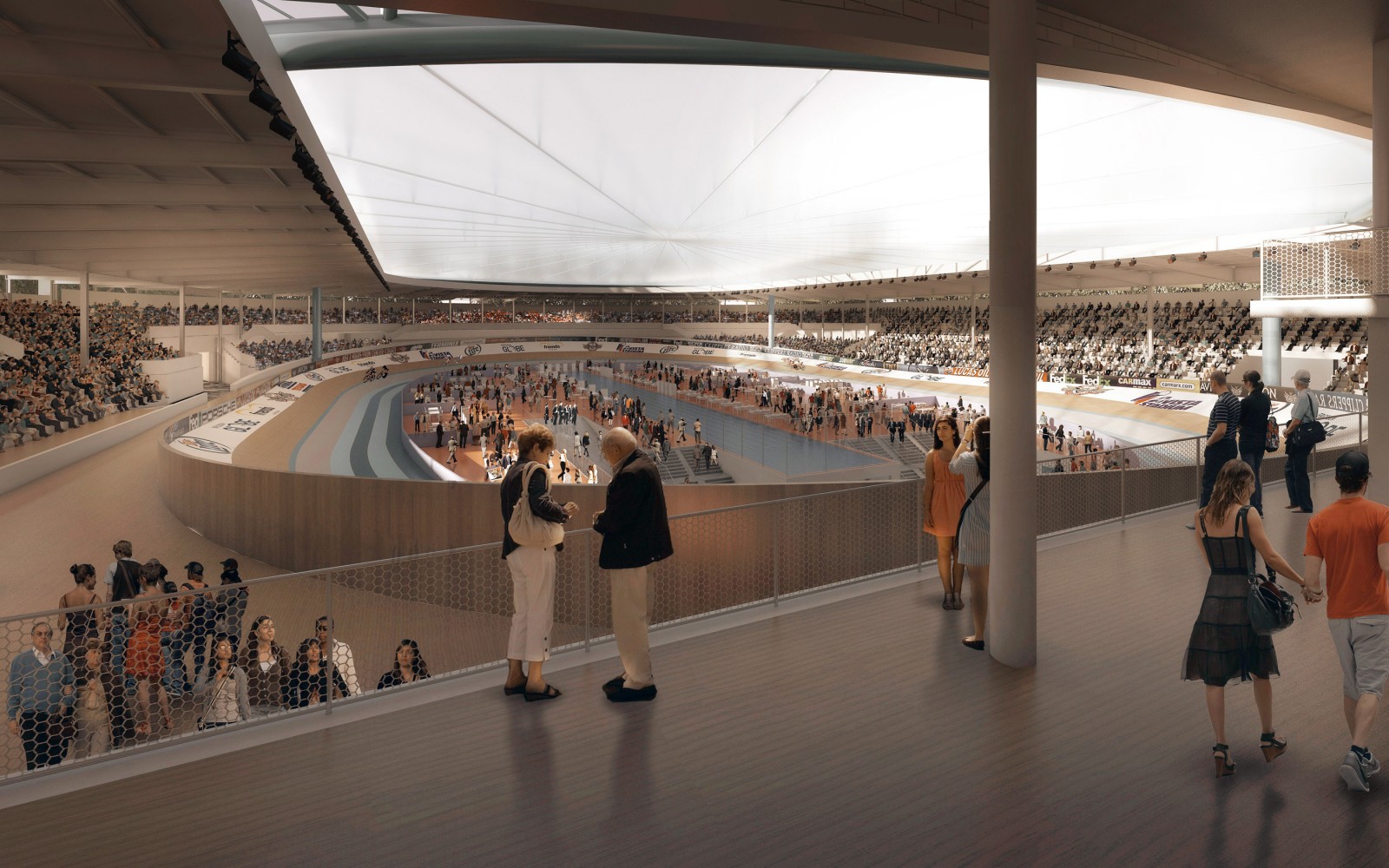

(Rossella) Io e Riccardo, che lavoravamo insieme da prima e avevamo fatto qualche collaborazione con Luca, abbiamo poi unito le forze con loro per il concorso del Vigorelli nel 2012-3. Un concorso grosso internazionale, su cui abbiamo lavorato benissimo. Abbiamo poi lavorato ancora insieme, e formalizzato l’unione nel 2016.

Quindi dopo il padiglione all’Expo

Si, anche se ovviamente il progetto per Expo l’avevamo fatto insieme. Poi è nata la società, abbiamo fuso i nostri nomi: noi ci chiamavamo Argot (la parola francese per slang), e loro La Maison Mobile, e siamo diventati Argot Ou la Maison Mobile, da cui la sigla AOUMM. In seguito abbiamo avuto una serie di progetti molto belli, tra cui la fattoria in Azerbaijan, un progetto complesso di progettazione del paesaggio ma anche di produzione agricola con una valenza sociale potenzialmente importantissima, perché il paese durante l’occupazione sovietica, durata quasi 90 anni, ha dimenticato molte tecniche agricole tradizionali. Nel nostro progetto vengono riprese in mano approcci e conoscenze non più conosciute nell’area, grazie anche al contributo dell’agronoma Francesca Neonato e del geologo Giovanni Coduri. Con entrambi abbiamo lavorato spesso e con Giovanni siamo in procinto di iniziare dei progetti per delle scuole in Mozambico e Liberia.

Tornando alla fattoria, la produzione è impostata sui principi della permacultura. Il progetto evolve in un periodo previsto di quasi undici anni; le prime fasi partite nel 2016 hanno riguardato la produzione di tè e riso.

Chi è il committente?

Un privato che ha sempre avuto il sogno di costruire un’attività produttiva. Nel tempo ha acquistato tutte le particelle di terreno adiacenti fino a mettere insieme questo appezzamento di circa 80 ettari.

Quindi non possedeva terra? Non faceva parte del suo passato?

Si, in realtà la sua famiglia era proprietaria di quelle terre che erano poi state nazionalizzate. È un progetto bello perché è denso di complessità dal punto di vista agronomico, paesaggistico. Insieme al Vigorelli e al progetto per Save the Children, e all’allestimento per Don’t Shoot the Painter alla Gam con Bonami, è un progetto cardine dello studio: sono quattro progetti diversissimi che riflettono le nostre diverse personalità. Il Vigorelli ha a che fare con la progettazione urbana, la fattoria è più di paesaggio, Don’t Shoot the painter è un allestimento, il padiglione di Expo ha un legame forte con le ONG che sono un elemento forte di AOUMM.

Siete molto appassionati sul fronte dell’innovazione tecnologica?

Più degli aspetti tecnologici ci appassiona l’innovazione nel metodo, nell’integrazione degli spazi interni ed esterni, nell’offerta dei servizi, nel modo di essere pubblico di un edificio anche privato. Per esempio nel Vigorelli avevamo una pista troppo grande. Ci siamo chiesti allora perché conservarla tutta, e abbiamo proposto di tutelare solo metà dell’edifico e di aprire il resto facendolo diventare spazio pubblico. Essendo poi un museo della bicicletta non era propriamente necessario che fosse climatizzato con tecnologie di risparmio energetico: era sufficiente un tetto e solamente una parete chiusa, lasciandone un’altra aperta. Soluzioni magari che si possono considerare naif o radicali, ma hanno un senso, perché costituiscono un risparmio enorme sia sui costi degli impianti all’origine sia sulla manutenzione e la gestione. Il padiglione a EXPO non era climatizzato, per esempio, avevamo alvorato sul circolo d’aria e durante i picchi di calore furono sufficienti tre o quattro ventilatori.

È nato prima il rapporto con Lia Rumma o con Vanessa Beecroft? l’allestimento al Padiglione Italia alla Biennale di Venezia come è nato?

(Matteo) Ho conosciuto Vanessa Los Angeles e tramite lei abbiamo poi incontrato Lia Rumma. Grazie a Vanessa abbiamo lavorato con Kanye West sul giardino della casa di Los Angeles. Con Vanessa abbiamo collaborato su diversi progetti, Expo, Biennale e la mostra a Palazzo reale. Spesso ci sentiamo per delle consulenze volanti. Con Lia Rumma si è creato un bellissimo rapporto, è una persona eccezionale, come Paola Potena.

Com’è nato il concorso di Verona?

Il concorso per l’Arena di Verona rientra in un altro filone di ricerca dello studio in cui crediamo molto: la riattivazione del patrimonio architettonico e paesaggistico del nostro Paese. Si trattava di pensare una nuova copertura mobile per l’anfiteatro romano. In testa avevamo il Fun Palace di Cedric Price e il Grand Hotel Colosseo di Superstudio che nel nostro progetto si ritrovano rispettivamente nella relazione tra programma/sezione e nell’idea di un intervento che non cerca la mimesi, ma dichiara in maniera netta attraverso materiali e scelte formali il suo esistere qui e ora.

Rossella, mi racconti il progetto di allestimento di Don’t shoot the painter?

Don’t shoot the painter si inserisce nella partnership avviata nel 2013 fra UBS e la GAM di Milano, splendido museo all’interno dell’edificio neoclassico di villa Reale dove troviamo alcune tra le più interessanti espressioni del collezionismo lombardo – penso alle raccolte Grassi e Vismara. Siamo stati parte di questo incontro fin dall’avvio, collaborando per l’allestimento di “Year after Year”, selezione di opere su carta della Ubs Art Collection.

Don’t shoot the painter nasce in stretto dialogo con il curatore, Francesco Bonami. È una mostra sull’idea di pittura nell’arte contemporanea; l’allestimento si presenta come una quadreria in cui le opere sono disposte “a incrostazione”, senza cesure spaziali, senza seguire criteri cronologici, ma accostati secondo le loro dimensioni, i loro effetti cromatici, i temi trattati. Abbiamo progettato una serie di contropareti che sono state coperte da fotografie che riproducono le sale della GAM con la sua collezione permanente per creare continuità tra la collezione UBS e il museo stesso.

Le immagini sullo sfondo sono state scattate da Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti. Inizialmente pensavamo di non modificarle; confrontandoci poi con Bonami, è stato lui a spingere sull’idea di virarle in colori saturi. Le fotografie riproducono gli ambienti della GAM a grandezza naturale oppure alcuni dettagli ingrandendoli: sopra la loro superficie i capolavori selezionati della collezione UBS, alcuni anche di grande formato come il bellissimo dipinto Chinese Dancing di Brice Marden, sembrano fluttuare sospesi in uno spazio museale surreale.

L’allestimento riflette inoltre l’eredità storica del museo, nel quale i dipinti acquistano un nuovo significato nel momento in cui vengono posti in dialogo con altre opere. Le sale riprodotte rappresentano la storia della GAM a cui Don’t shoot the painter aggiunge un nuovo layer. L’obbiettivo dei nostri allestimenti per l’arte contemporanea all’interno di musei storici è quello di innescare un racconto del museo che si vorrebbe quanto più ampio e diversificato, dinamico, sintonizzato con il presente. Luogo della memoria certo, ma aperto a nuovi visioni e confronti. Ritrovi un approccio simile anche nel nostro ultimo progetto in GAM per la mostra But a storm is blowing from Paradise, nata in collaborazione con il Guggenheim di New York.

Come funziona lo studio, c’è una suddivisione delle competenze o fate tutti tutto?

(Rossella)Partecipiamo tutti alle prime fasi, quelle dove si formulano i concept e le idee base, poi a mano a mano che il progetto prende forma uno diventa il referente principale, magari Luca e Matteo più sui temi urbanistici-paesaggistici e io e Riccardo più su allestimenti, arti applicate, interni

Come per esempio per quei bar a Macao?

Si infatti. Potremmo dire che abbiamo un approccio all’architettura non specializzato, un po’ all’antica, perché riusciamo a unire competenze diverse, che si riflettono poi nelle discipline che ognuno di noi insegna e ricerca all’università o nelle scuole.

Fate ricerca insieme?

Si la più importante è stata quella con Marco Biraghi su Zingonia, per la Biennale del 2014 nella sezione Monditalia. La ricerca intrecciava due temi: quello di ricerca urbana sulla città di Zingonia, un esperimento narrativo per raccontare la storia d’Italia attraverso l’evoluzione di un luogo, e in parallelo lo sviluppo di una lampada che simula il cielo, ormai diventata un prodotto. In sette anni abbiamo studiato insieme all’azienda Coelux un’applicazione delle nanotecnologie mirata a produrre questa luce naturale in interno. Un sole perpetuo in interno, che si sposava bene con quel progetto utopico degli anni sessanta: di fatto Zingonia è una specie di Truman Show. Questa ricerca è uno spin off dell’università dell’Insubria, condotta dal prof. Paolo di Trapani. Puoi immaginare il fatto che dei fisici non avessero la più pallida idea di cosa fosse e a che servisse la Biennale di Architettura… Sono attività e ricerche difficili da inquadrare, da classificare, degli ibridi.

E dopo Zingonia?

Il progetto dell’Azerbaijan ha prodotto un librone, che è un ponte tra il lavoro che abbiamo fatto noi e i prossimi 25 anni. Il committente ci ha chiesto una sorta di regesto che potesse funzionare come una memoria del grande sforzo progettuale, della complessità di pensiero sui vari problemi e piani della fattoria, ma anche come un manuale per sviluppare le parti che nasceranno in futuro. Quando ad esempio decideranno, lui e i suoi figli, di costruire il ponte, troveranno in questo volume i ragionamenti che avevamo fatto sul punto, e così via. Abbiamo elaborato degli scenari completi fino al businessplan, come ad esempio l’idea di mettere in piedi un agriturismo, o la possibilità di costruire delle casette con materiali locali, o persino un sistema di rotazione delle coltivazioni, che possono essere attivati.

Ma come fate a sapere tutte queste cose?

Abbiamo moltissimi consulenti, coinvolti direttamente nel progetto: non gli chiediamo delle risposte chiuse, di natura puramente tecnica, ma lavoriamo insieme a loro per trovare delle soluzioni ad hoc. Anche per il Vigorelli avevamo una lista infinita di persone che non erano neanche necessariamente dei tecnici: esperti di biciclette, di piste di velodromi, ma anche attivisti urbani, l’UCI di Ginevra.

Matteo è l’unico fanatico delle biciclette o siete un gruppo omogeneo?

Solo Matteo: noi tutti andiamo in bicicletta, ma non abbiamo la casa piena di mezzi a due ruote.

Come avevate intercettato il committente dell’Azerbaijan?

In una cena per il Vigorelli, delle conoscenze comuni volevano fare un bid per i mondiali di ciclismo a Baku, e si erano innamorati della nostra proposta per il Vigorelli. Noi gliel’abbiamo mandato, non hanno vinto l’appalto però dopo alcuni mesi lui mi ha scritto invitandomi a Cannes, dove si trovava per presentare un film che aveva prodotto, per discutere di questa idea della fattoria. Poi sono andato 4-5 volte e il progetto è partito

Come vi organizzate, va sempre uno solo?

In genere prevale all’inizio chi di noi ha il contatto o chi è più affine al campo di ricerca, ma almeno i sopralluoghi iniziali cerchiamo di farli tutti insieme

Lavorate più all’estero o in Italia?

(Matteo)Metà e metà. Fuori quelli più grandi, per esempio abbiamo iniziato un ecoresort a Puerto Rico, un progetto abbastanza vicino alla tipologia della fattoria, oppure i progetti in Africa legati alle ONG, o un attico a Hong Kong. (Luca): forse all’estero apprezzano di più il nostro approccio non specialistico, articolato, mentre qui in Italia siamo atipici. Qui facciamo molti allestimenti, come quello del Guggenheim per la GAM, appartamenti, e venerdì consegnamo i materiali per una gara per un flagship store che atterra qui. Abbiamo un impianto di rifiuti con uffici a Fidenza, e un negozio legato alla cannabis, delle ville sul Lago di Como: molto eterogeneo.

Uffici?

Abbiamo fatto la Pasha Bank a Istanbul, la banca a Brescia, il concorso grande per la nuova sede di Save The Children a Roma, in un ex-convento dietro il Colosseo da 4000 metri quadri. Per Save The Children stiamo anche facendo il progetto a Prato per uno dei loro Punti Luce, spazi educativi in quartieri urbani difficili dedicati ai bambini e ai genitori. Ce ne sono 23 in tutta Italia. Questo di Prato è finalizzato specificamente a integrare la comunità cinese nel contesto italiano, perché c’è una situazione di particolare separazione: 3 bambini cinesi su 5 non entrano nel sistema scolastico italiano. Le due città non si parlano, dove comincia il quartiere cinese non si vede più un italiano. Il Comune ha fatto partire il progetto Lottozero, un sistema di coworking, laboratori tessili, per incoraggiare e incentivare la ricerca nel tessile e per integrare le comunità, ed è proprio lì che Save the Children ha preso questo capannone che noi stiamo restaurando per il Punto Luce.

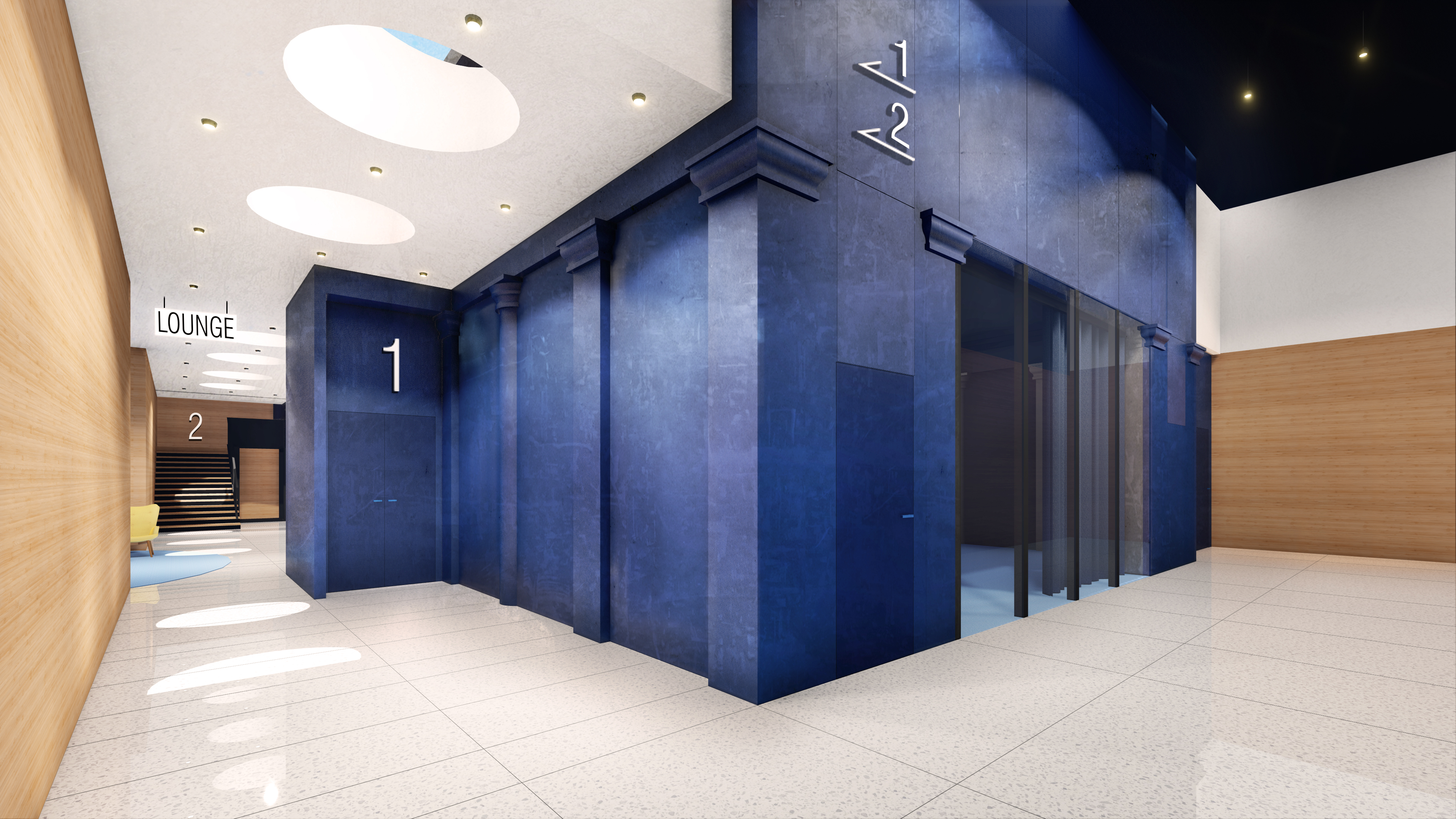

Poi stiamo facendo una ricerca sulle sale della comunità dell’ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema). Una ricerca che svolgiamo per il DASTU con il coordinamento scientifico di Luca M.F. Fabris: Riccardo ha vinto un assegno di ricerca di un anno su questo, da cui uscirà un volume che sarà utilizzato da tutte le sale per utilizzare i fondi stanziati da una legge promossa da Franceschini per l’ammodernamento delle sale: ci sono elementi impiantistici, acustici, di innovazione tecnologica, di progettazione delle sale, di redistribuzione degli spazi. Tutto questo unito a una serie di riflessioni su come trasformare questi cinema in elementi per riattivare i quartieri, le parrocchie possono offrire altri servizi e diventare punto di riferimento, di aggregazione.

Un po’ alla francese

Si, qua a Milano abbiamo il Beltrade e il Palestrina, per esempio, ma abbiamo preso anche in considerazione casi più difficili come a Sanpierdarena, che sarà uno dei primi a partire. In Francia lo stato di salute del cinema in generale è molto più florida che nel resto d’Europa, probabilmente del mondo.

(Riccardo) La cosiddetta legge cinema è un sistema di interventi in sostegno al settore cinematografico in generale. Al suo interno è previsto, mediante decreto attuativo, il Piano Straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsto dall’art. 28 della Legge n. 220 del 2016. Prevede stanziamenti di 120 milioni di euro per il rinnovamento-riapertura-ristrutturazione delle sale, divisi in 5 anni (30 milioni per il 2017-18-19, 20 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021), e si può raggiungere fino all’80% del finanziamento dell’intervento previsto. L’obiettivo che si legge tra le righe è l’aumento del numero degli schermi sul territorio italiano e la loro diffusione più capillare, oltre che un riconoscimento dei valori sociali e culturali della sala cinematografica, soprattutto in condizioni di polifunzionalità.

Nel decidere a chi assegnare i fondi ci sono infatti criteri di premialità che riporto in ordine decrescente di importanza: sale nelle zone che hanno subito il terremoto, sale storiche, sale in comuni con meno di 15.000 abitanti, sale in contesti di periferie urbane. Poi è criterio di aggiudicazione la presenza di “[…] un’offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell’area di insediamento”.

La Sala della Comunità è particolarmente rispondente ai requisiti del bando e per estensione anche tutte le sale che hanno un modello insediativo simile: programma culturale, coinvolgimento enti e comunità locali e offerta di servizi diversificati.

Dallo studio dei dati incrociati sullo stato attuale delle piccole sale cinematografiche, che situazione avete trovato in Italia? Perché le piccole sale potrebbero essere più sostenibili rispetto ai multisala? e in che modo?

Il mercato italiano del cinema ha visto periodi altalenanti (l’ultimo anno con un trend in discesa, riferito al numero delle presenze) e ognuno ha un po’ una sua opinione a riguardo (mancanza prodotto blockbuster à la Zalone, poche strutture o poco adeguate, problemi nella distribuzione, concorrenza nuovi media e piattaforme di intrattenimento online), tutte un po’ vere. Esiste un progressivo tentativo delle sale di offrire qualcosa che sia diverso dal solo “consumo” del film, con risposte diverse. Il palazzo del Cinema a Milano ha risposto con un mix di servizi e modalità di fruizione innovativi e di offerta culturale diversificata (festival, proiezioni speciali, molti film in lingua..). Molti multisala nei centri commerciali stanno vivendo in simbiosi con i nuovi modelli di food-court che sono in un certo senso luoghi di socialità (anche se indotta principalmente da un obiettivo di incasso economico). Molte piccole sale hanno puntato soprattutto su una programmazione qualitativamente molto alta: si affida la selezione dei contenuti a esperti/amatori del settore, mentre su Netflix o simili la selezione la fa un algoritmo finendo per appiattire un po’ quello che ti viene proposto nella homepage, tagliato su misura su quello che già conosci e già sai che ti piace.

L’occasione nelle sale della comunità è stata quella di interpretare queste spinte e metterle tutte insieme, pensando a luoghi di incontro e socializzazione, dove stare insieme, avere proposte culturali ampie e diverse dal solo cinema (teatro, musica etc) offrire funzioni alternative, come scuole cinema per i ragazzi o integrare una “portineria di quartiere” nei foyer/bar delle sale. Il tutto in uno spazio che sia l’opposto dell’immaginario attuale fatto di vecchie sedie di legno, pareti color zabaione e luci verdognole e livello tecnologico un po’ datato.

Se sale impostate in questo modo siano più o meno sostenibili dei multiplex è difficile a dirsi, anche perché l’incasso per singolo schermo è a favore schiacciante di chi ha più schermi, però con costi di gestione più alti. Il modello della sala più piccola è però sicuramente sostenibile di suo e per certi aspetti è la risposta più convincente nel fare un passo avanti rispetto alla concorrenza delle piattaforme online. Se per i media può valere l’idea che il medium è il messaggio, per le sale così pensate si può pensare che avvenga un analogo rapporto contenitore/contenuto. La sala cinema del futuro deve provare a diventare un contenuto.

Dopo il progetto del Vigorelli, che è in qualche modo un manifesto dell’uso ibrido, multiplo degli spazi, il vostro studio ha sempre continuato ad approfondire il tema, è diventato quasi una ossessione. Quali soluzioni tecniche suggerite in questa ricerca per rendere le vecchie sale cinema dei luoghi flessibili, ricchi di possibilità differenti?

La tecnologia è un aspetto fondamentale per la flessibilità, ma la sala non deve diventare uno spazio tecnocratico; gli elementi mobili, gli impianti tecnologici audio-video mobili e trasformabili devono sempre essere pensati in funzione delle reali possibilità d’uso che permettono. Ci sono soluzioni tecniche molto interessanti per le sale polifunzionali: setti acustici mobili che permettono di unire o dividere lo spazio della sala, tribune retrattili con integrate sedute comode, con braccioli e imbottite, adatte al cinema. Sono elementi molto costosi che devono prevedere un reale utilizzo prolungato nel tempo per avere senso.

Ma flessibilità può voler dire semplicemente soluzioni non tecnologiche e molto banali: permettere l’utilizzo degli spazi del bar anche quando non c’è una proiezione in sala; attrezzare gli spazi esterni con una gradinata a supporto di attività di ristoro o performative. Il ruolo come progettisti è cambiato in questo senso, non ci troviamo solo a “disegnare” lo spazio in senso fisico, sempre più spesso ci viene chiesto di pensare a come lo spazio può essere utilizzato fornendo idee per la costruzione del programma delle funzioni. Lo spazio fisico è quasi una diretta conseguenza. Nel cinema il tema è complesso perché la sala in sè è uno spazio molto rigido, fatto di geometrie e rapporti dimensionali molto precisi, motivo per il quale la fluidità proposta e la possibilità di utilizzi multipli è spesso dedicata agli spazi accessori alla sala, come se questa fosse il cuore, o la piazza, di un sistema articolato di “vie” ed “edifici” che le stanno intorno. Dove è stato possibile abbiamo proposto di avere due sale, ricavate dividendo la sala esistente se troppo grande: una sala dedicata quasi esclusivamente al cinema, perfetta per la proiezione nel suo essere oggetto geometrico e una sala adiacente, tendenzialmente libera, più orientata a funzioni diverse, da episodi performativi senza un punto di vista centrale a cene o feste, a spazio per corsi e lezioni.

Avete qualcuno che si occupa della comunicazione?

No, per ora ci lavoriamo noi direttamente, anche se ci manca molto una sistematizzazione che renda più semplice presentare il lavoro alle conferenze, ai convegni, e soprattutto agli studenti: gli studenti sono interessatissimi al lavoro dei docenti. Mostrare loro i progetti, spiegare come si è arrivati a elaborare certe idee, come si sono risolti i problemi, parlare dei materiali che si sono utilizzati è utilissimo per loro, ma sono pochissimi i professionisti-docenti che lo fanno. La maggior parte non dice nulla su di se. Noi lo facciamo, ma lo faremmo ancora meglio se avessimo una comunicazione più organizzata.

E per l’archivio come vi regolate? Cosa conservate dei progetti, e come?

Tutti i materiali digitali di tutti i progetti sono ordinati per anno con una sigla su dropbox, con accessi separati per lo studio e per i partners. Lo stesso vale per le ricerche.

Per le foto chiamate sempre Delfino Sisto Legnani?

No, abbiamo collaborato con Paolo Rosselli, Iwan Baan, Filippo Romano, Filippo Poli.

La collaborazione con Delfino è nata grazie ad Abitare e rimane per me uno dei professionisti più seri e dedicati con cui abbia lavorato.

Cosa vi piacerebbe fare su Milano?

Adesso stiamo facendo il concorso C40, Reinventing Cities. È un bando internazionale che coinvolge 7 città per progetti residenziali a emissioni zero su aree in abbandono. Il comune ha individuato Scuderie de Montel, via Serio, viale Doria, Mercato Gorla e Scalo Greco, ed è molto bello perché c’è la componente di progetto, quella di finanziamento, e quella dell’innovatività delle soluzioni.

Quindi dovete costruire voi una cordata che finanzia il vostro progetto e proporre il tutto al Comune?

Si. Per l’Italia è una tipologia di concorso forse troppo avanzata, perché da un lato difficilmente i funzionari che devono operare una scelta si prenderebbero la responsabilità di approvare un progetto magari più bello ma meno redditizio per il comune, e dall’altra i developer non sono tanto inclini a fare i concorsi. Ha funzionato benissimo a Parigi, ma lì l’amministrazione è più semplice.