A tutti piace il verde, a tutti piacciono i parchi, a tutti piacciono i boschi. Ci piacciono in quanto specie, con quel bagaglio biologico e cognitivo di centinaia di migliaia di anni, e ci piacciono in quanto società per svariate ragioni storiche, che oggi rispondono con ogni probabilità a quel gusto compensatorio e consolatorio, e un po’ – ma soltanto a volte – rivoluzionario/reazionario. Il tema è sempre più dibattuto dai detrattori della CO2 e delle emissioni, ringalluzzito dalle ondate di calore degli ultimi anni, riportato a galla con veemenza dai devastanti cicloni temporaleschi, ribadito nelle fughe dalla città. Un miscuglio di nostalgia, moralità e compensazione ambientale: ecco quel che oggi è il verde, parola perlopiù usata tra i predomini dei grigi negli spazi urbani, e il perché è presto detto.

Vi ricordiamo in merito quella mappa delle “isole di calore urbano” di Milano girata sui social a luglio del 2022, dove una delle poche aree cittadine “fresche” (oltre ai parchi) era quella del quartiere Isola, nell’angolo tra i Boschi Verticali e la BAM; questione che soltanto a guardarla mette già in evidenza lo stato d’ordine e la distribuzione qualitativa del microclima cittadino – e vi riportiamo qui all’intervista che facemmo ad aprile 2023 a Bas Smets, uno dei più rilevanti architetti di paesaggio contemporanei, che si interessa proprio della progettazione dei microclimi.

C’era una volta una grande fabbrica, una grande stazione, un grande complesso agricolo, e poi nell’incuria arrivano le cattedrali vegetali assieme a un certo senso di selvatichezza.

Questo è insomma il “verde compensazione”: quello per cui la piantumazione e la cura degli alberi è innanzitutto funzionale, con canoni quantitativi e aritmetici – gradi celsius, particolato, anidride carbonica, metrature d’ombra e di cemento – e che si allontana sempre più dall’idea di “pubblico”, fermo restando ai parchi già esistenti. Il “verde pubblico” d’altronde, come un po’ tutto lo spazio pubblico della città, viene via via rosicato ed estromesso da una crescente privatizzazione delle aree verdi in seno all’orizzonte di sviluppo di Milano. «Il verde è una questione morale» scriveva l’Annalisa Metta (in un interessantissimo libro sul paesaggio intitolato Il paesaggio è un mostro), poiché il verde urbano è tendenzialmente misurato negli stessi termini della confessione cristiana: come lavatoio dei peccati immancabilmente e perennemente commessi dal motore consuetudinario del consumo.

Ora, le nozioni che riguardano la progettazione del paesaggio “verde” urbano sono diverse, e ovviamente molto devono da un lato all’idea di città giardino di vocazione moderna (nata a cavallo del Novecento, in seno alla grande industrializzazione) e che ora sembra si dia nella progettazione di quartieri ex-novo e nella rivalutazione delle aree industriali dismesse sui fianchi stretti della città – un verde render, diciamo; dall’altro si devono invece alle più recenti esigenze microclimatiche di cui sopra, all’idea di rete logistica di prossimità e una buona parte di suggestione l’ha fatta Gilles Clement con il suo Terzo Paesaggio (va comunque ricordato che, in Giardini, paesaggio e genio naturale scrisse serenamente: «Ho visto questa malattia: la città»).

Basta poi dare un’occhiata alla città per vedere l’attuazione di questi orizzonti di “natura urbana”: le attività culturali e comunitarie d’ascendenza rurale di Soulfood Forestfarms o il lavoro di Terzo Paesaggio con Longoni, il racconto delle specie arboricole nei parchi cittadini fino ai progetti compensatori dei nuovi quartieri come il MIND, la rivalutazione delle cascine, le aree dismesse e inselvatichite come il Parco della Goccia e poi: Fondazione Prada, che è a tutti gli effetti l’ultima cosa a cui verrebbe da volgere lo sguardo in un contesto simile.

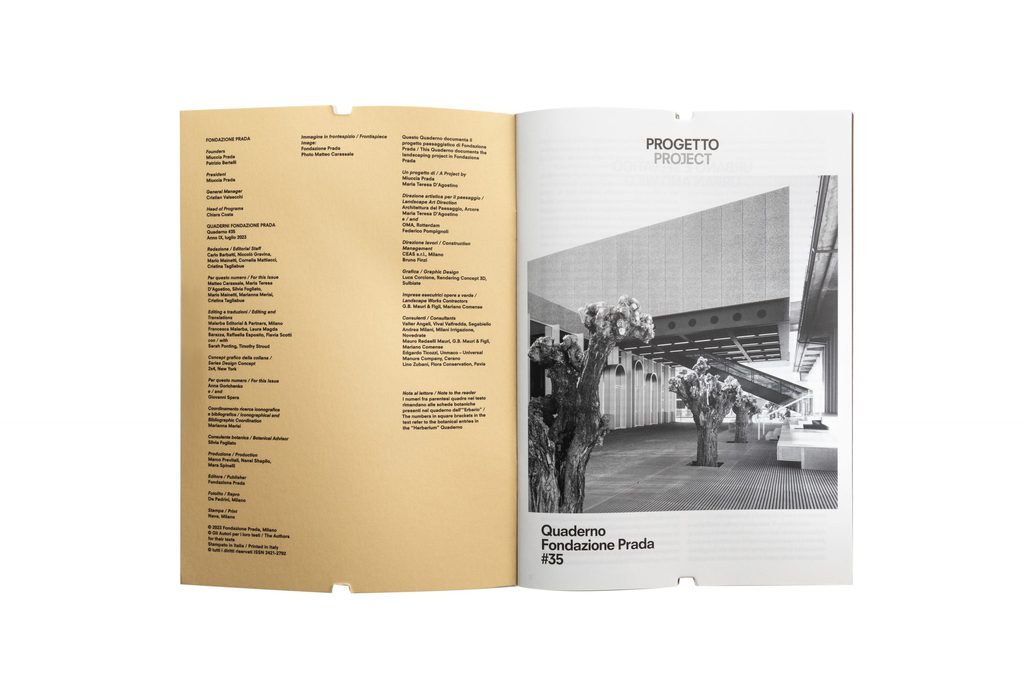

Eppure il titolo del trittico di pamphlet pubblicato ultimamente nei Quaderni di Fondazione Prada, Urbano Rurale Selvatico, restituisce un percorso progettuale, di ricerca e catalogazione che Fondazione porta avanti in sordina dal 2014. I tre volumi, intitolati “Progetto”, “Ricerca” e “Erbario”, raccontano la storia di un’idea di verde (già espressa nei tre aggettivi che compongono il titolo) che ha accompagnato in sostanza tutta la progettazione della cittadella dell’arte di Prada, interessando particolarmente il tetto del Cinema e il parcheggio privato.

La selva urbana, quella dei boschetti e delle frasche oltre i cavalcavia, quella dei luoghi “da destinarsi”, come gli scali ferroviari di Milano.

La progettazione arboricola e vegetale che interessa la Fondazione ruota tutta attorno alle suggestioni degli spazi residuali (i terzi paesaggi), i margini incontrollati e nascosti dove la città smette di battere e funzionare, lasciando quel tempo che basta perché erbacce e piante spontanee si riprendano dall’asfalto, dai cementi e dai vecchi scali ferroviari. Parliamo quindi di archeologia industriale, dei dove iniziavano le fiabe della modernità produttiva: c’era una volta una grande fabbrica, una grande stazione, un grande complesso agricolo, e poi nell’incuria arrivano le cattedrali vegetali assieme a un certo senso di selvatichezza.

Il libro di “Progetto” in questo senso è particolarmente interessante, poiché traccia una storia botanica e d’uso arboricolo nei complessi industriali lombardi e del Nord Italia (sulla base della vecchia distilleria su cui è stata eretta la Fondazione), cercando di rintracciare un po’ lo scaturire di queste vegetazioni selvatiche e incolte, e andando a circoscrivere i canoni estetici e funzionali sui quali veniva formulata la progettazione “paesistica” dei complessi (vi pasti pensare a Crespi d’Adda). È proprio questa logica a essere ripresa e riassemblata nella progettazione del verde in Fondazione.

Urbano Rurale Selvatico presenta insomma una “logica del verde” che è particolarmente sentita nell’immagine della città contemporanea.

Il tetto del Cinema Godard è a tutti gli effetti la riproposizione “in teca” – protetta, commisurata e controllata – della vegetazione spontanea delle aree urbane dismesse. La selva urbana, quella dei boschetti e delle frasche oltre i cavalcavia, quella dei luoghi “da destinarsi”, come gli scali ferroviari di Milano. Ed è infatti dal vicino Scalo di Porta Romana che sono cominciate quasi dieci anni fa le ricerche botaniche. Guardando alle piante ferroviarie, ai semi e ai pappi trasportati dai treni e sparsi in tutta la regione di pietrisco e metallo sbiancato che fa del paesaggio un transito, e che di per sé produce proprio quelle selve marginali. È lì che Fondazione ha rintracciato le storie arboricole e le specie con cui ha «coltivato l’incolto». Si leggerà dei tigli ombrosi e ornamentali, dei fichi antichi fino alla coltivazione delle specie endemiche che appezzano il tetto del cinema, tra arbusti bassi forti e propagativi come l’ailanto o il sambuco, dall’operato delle “piante vagabonde” per colonizzare l’appezzamento del tetto, del gelso a crescita lenta, pianta emblematica della bassa milanese, della quale nel libro viene fatta la storia per intero, tra bachicoltura, frutticoltura e partizione dello spazio privato tramite filari. Storie che trovano una messa a terra notevole nel pamphlet dedicato al “Erbario”, con foto e catalogazione tassonomica delle specie selvatiche resistenti all’industria, e che si rassodano nel terzo pamphlet “Ricerca”, con una serie di testi critici attinti da libri e autori in evidente sintonia con il tema (in primis Gilles Clement), con tanto di lista dei siti visitati per la ricerca botanica.

Urbano Rurale Selvatico presenta insomma una “logica del verde” che è particolarmente sentita nell’immagine della città contemporanea, così come nelle cittadelle che la puntellano. Le immagini di una natura storicizzata e resiliente, riabilitata nell’architettura urbana, puntano a tutti gli effetti «un’operazione di ritorno» (come scrivono nel “Progetto”) che ripropone piccole selve controllate e aree esteticamente incolte. Questo di Fondazione è la dimostrazione di uno strano compromesso d’immaginario: una natura ben rappresentata, ben progettata e contenuta ma che rivendica quel margine di libertà e naturalezza bastante a dirla, di tanto in tanto, come “selva”. Quando si legge poi «progettare l’incolto» viene però da pensare a Masanobu Fukuoka, a quell’idea di agricoltura “del non fare” e del minimo sforzo che espose ne La Rivoluzione del Filo di Paglia, e che tutto fa meno che pensare l’incolto e la selva in termini estetizzanti. Ma va da sé che coi tempi che corrono è sempre più difficile approcciarsi a queste due nozione, queste due “vedute”, senza che quel procedimento estetizzante apra un po’ la strada, letteralmente, a pensarle. Ironicamente, potremmo pensare a Koolhaas stesso, che circa quindici anni prima di progettare la Fondazione dava alle stampe il suo Junkspace e lo descriveva anche così: «Aria, acqua, legno: tutti migliorati per produrre l’iperecologiaTM, un Walden parallelo, una nuova foresta pluviale».

Va quindi e comunque ammessa e ribadita l’utilità dell’erbario di Urbano Rurale Selvatico, poiché saper riconoscere quello che si trova negli anfratti e nei loci che dai margini della città escono significa popolare diversamente la città. Dare la possibilità del nome, della parola, significa dare gli strumenti per uno sguardo inusitato, laddove uno sguardo si fa di riconoscimento, lettura e abitudini. Si istituisce insomma una nuova consuetudine, e con quella la possibilità di un nuovo immaginario con tutti i suoi crismi.