Appuntamento a Las Vegas, Pigneto. Con Corrado Melluso ci sediamo dentro al bar accanto alla famosa sala slot di Piazzale Prenestino: sono anni che la sua insegna rosso sangue getta sulla zona una sorta di incantesimo, composto di luce artificiale e decadenza magica. Siamo immersi in un b-movie girato da uno Scorsese in preda, più del solito, ai fumi di copiosi deliri chimici. Qui vicino c’è lo studio in cui si svolgono le operazioni di Timeo, la nuova casa editrice di Corrado Melluso (e di Federico Antonini, Federico Campagna, Assunta Martinese e Valerio Cianci) nata all’incirca un anno fa. In questo tempo hanno costruito un catalogo multiforme e in evoluzione costante, in cui si passa dalla filosofia politica alla narrativa sperimentale, da classici che hanno scritto il futuro alla ricerca sonora.

L’occasione per questa lunga chiacchierata, alimentata dai due santi Peroni e Messina, è l’uscita di un nuovo libro, molto speciale: “Isole”, la prima avventura in assoluto nel mondo delle parole stampate di Nicolas Jaar . Racconti di fantasia immaginifici, ancorati ai drammatici fatti reali che riguardano il genocidio in corso in Palestina. Una lingua ibrida e decisamente musicale. L’azzurro cangiante della copertina del libro riflette e rompe in una chiazza acquosa i neon del bar; una playlist incredibile tra Seun Paul e la Pausini scorre inesorabile in sottofondo. Stappate le prime due birre, iniziamo a entrare nel vivo.

Visualizza questo post su Instagram

Partirei proprio da Nicolas Jaar. Come e quando arriva il suo libro a Timeo?

Direi dalla curiosità, dalle relazioni personali, dall’informalità. Federico Campagna e Nicolás si conoscono da tempo, e quando abbiamo aperto insieme la casa editrice Federico li ha proposti subito. Ti dirò, in passato mi sono a lungo occupato di narrativa e avrò letto migliaia di manoscritti: tanto per rimanere in tema c’è come un ritmo, una musica, che è data dalla padronanza della lingua letteraria che emerge, quando c’è, già dalle prime frasi, dai primi periodi, e l’ho subito ritrovata. Sono dei racconti sorprendenti, tanto per l’immaginario, i mondi che costruiscono, tanto dalla consapevolezza davvero autoriale di Nicolás. In più, punto d’orgoglio editoriale, siamo i first publisher in assoluto di questo libro. Peraltro i racconti non sono solo questi, abbiamo già un’altra raccolta pronta per l’anno prossimo.

Siamo partiti dal presente, farei ora un passo indietro: quando e come nasce Timeo?

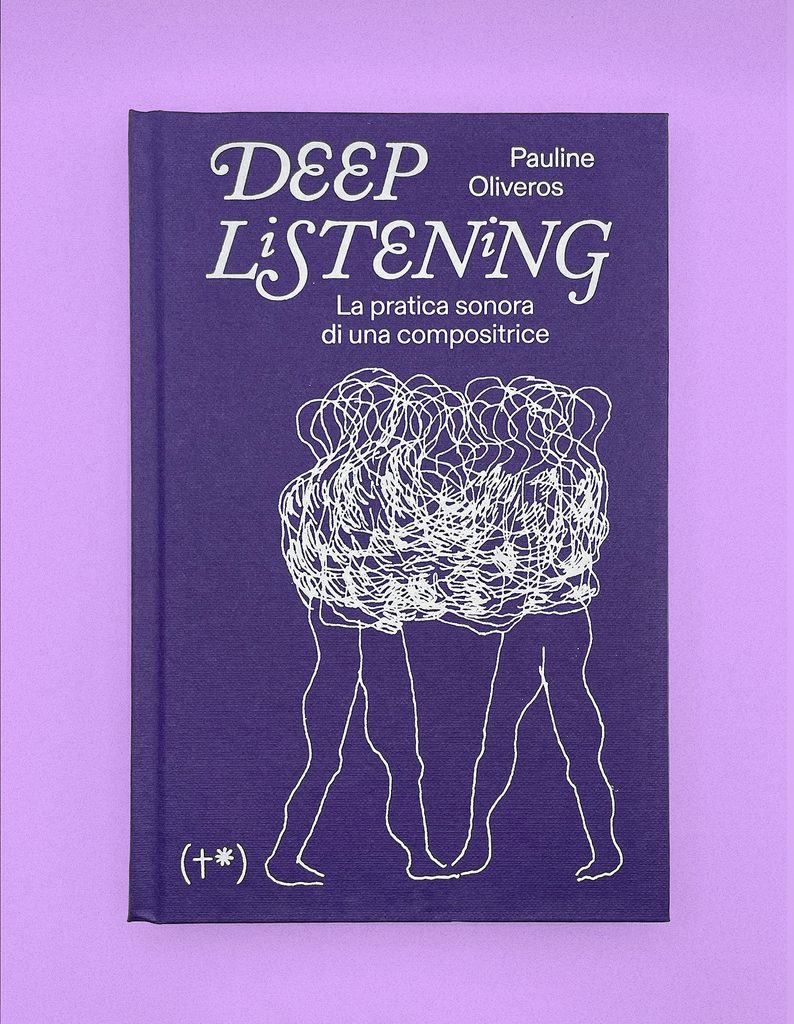

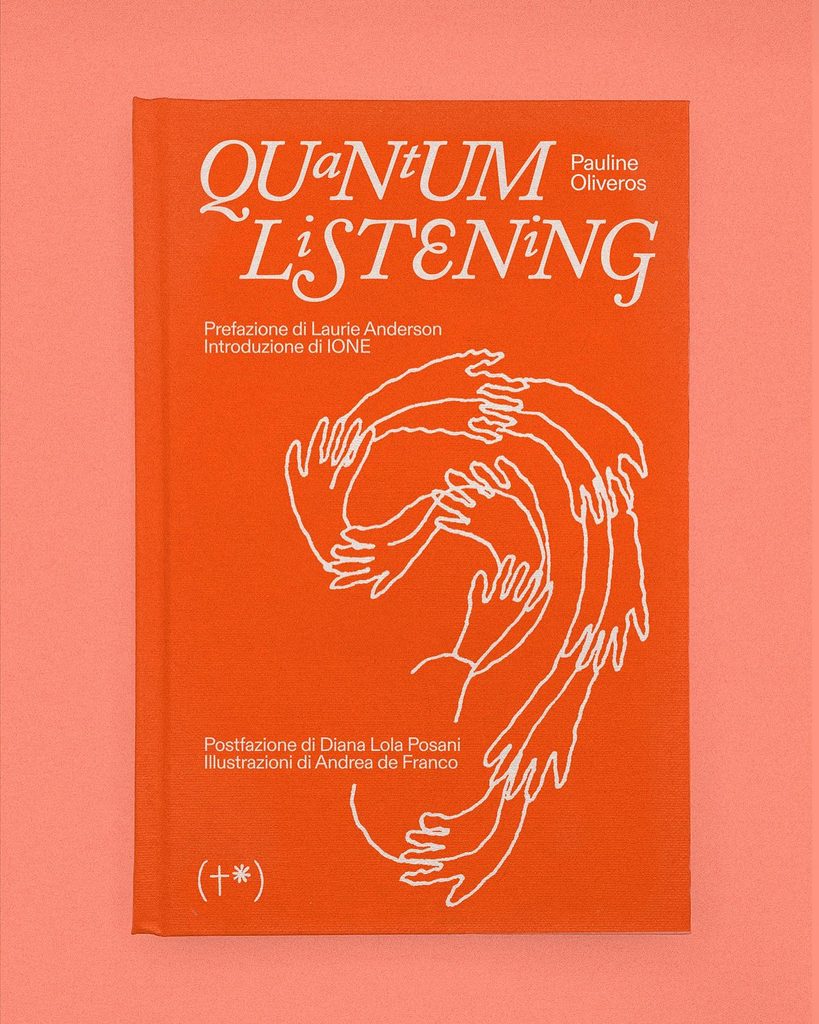

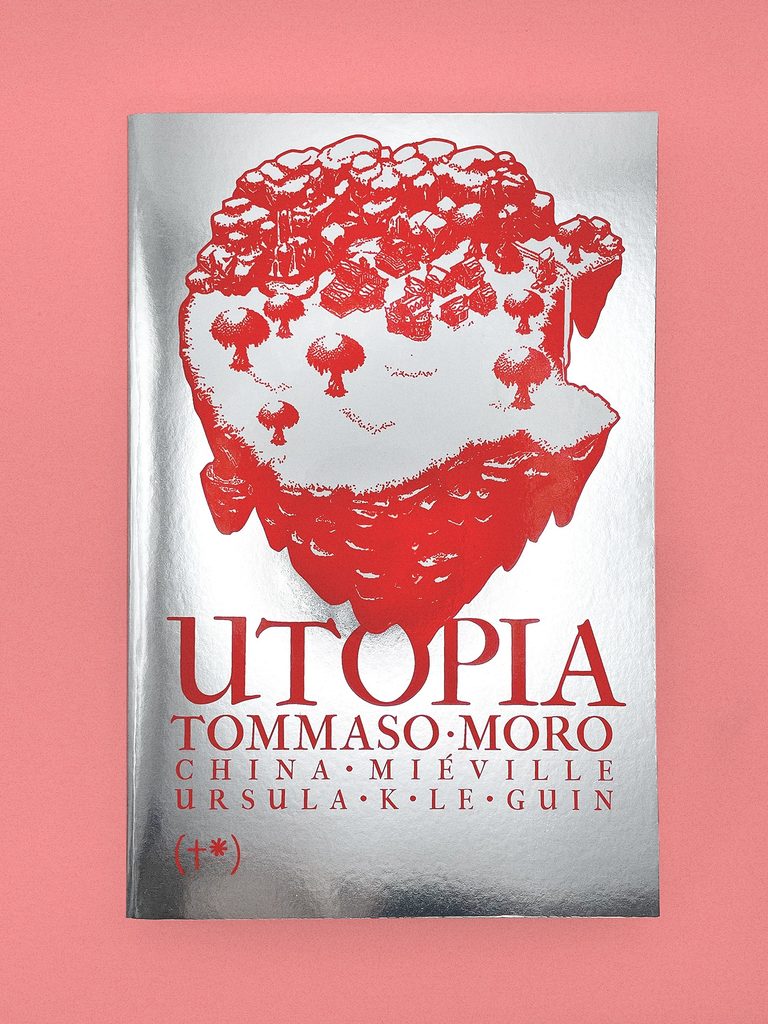

Da tantissimo tempo con Federico Antonini – negli ultimi anni siamo stati insieme a Not – Federico Campagna, Assunta Martinese e Valerio Cianci ci dicevamo che avremmo dovuto fare qualcosa insieme. Io avevo già iniziato un percorso sulla saggistica da direttore editoriale di Baldini+Castoldi. Avevo pubblicato “Heroes” e “Morte ai vecchi” di Bifo, “Superonda” di Valerio Mattioli, “Shadow jobs” di Craig Lambert, oltre che una certa narrativa più politica, come i romanzi di Eugenio Raspi, ex operaio delle acciaierie di Terni. A un certo punto ho pensato che per questo tipo di approccio editoriale fosse necessaria una cadenza più costante in libreria, uno sviluppo di catalogo che avesse una sua autonomia. Abbiamo aperto ragionando attorno al tema del world building. E quindi il primo libro pubblicato è stata la riedizione di “Utopia” di Tommaso Moro, con una prefazione di China Miéville e un postfazione di Ursula K. Le Guin: autori che ragionano sull’utopia come qualcosa che si dà, che accade continuamente, non come qualcosa di impossibile. Di lì un catalogo che punta a una nuova e diversa analisi di quel che viviamo, al fine di costruire un mondo alternativo. Il primo anno abbiamo pubblicato dodici libri, quelli con più eco e circolazione sono stati sicuramente quelli di Pauline Oliveros. Ovviamente sono testi legati al mondo della musica, ma parlano anche di creazione di comunità e ascolto reciproco, di hackeraggio dell’esistente a partire da una domanda: come posso produrre dei suoni che, entrando in risonanza armonica coi rumori del mondo esterno, finiscono per mutare tutto in musica? Anche “Disertate” di Bifo è stato sicuramente importante. Ma il rapporto con Franco va oltre l’editoria.

Visto che li hai citati, ti chiederei di raccontare il viaggio dei libri della Oliveros, “Deep Listening” e “Quantum Listening”, a Roma, dove si sono tenute delle presentazioni importanti.

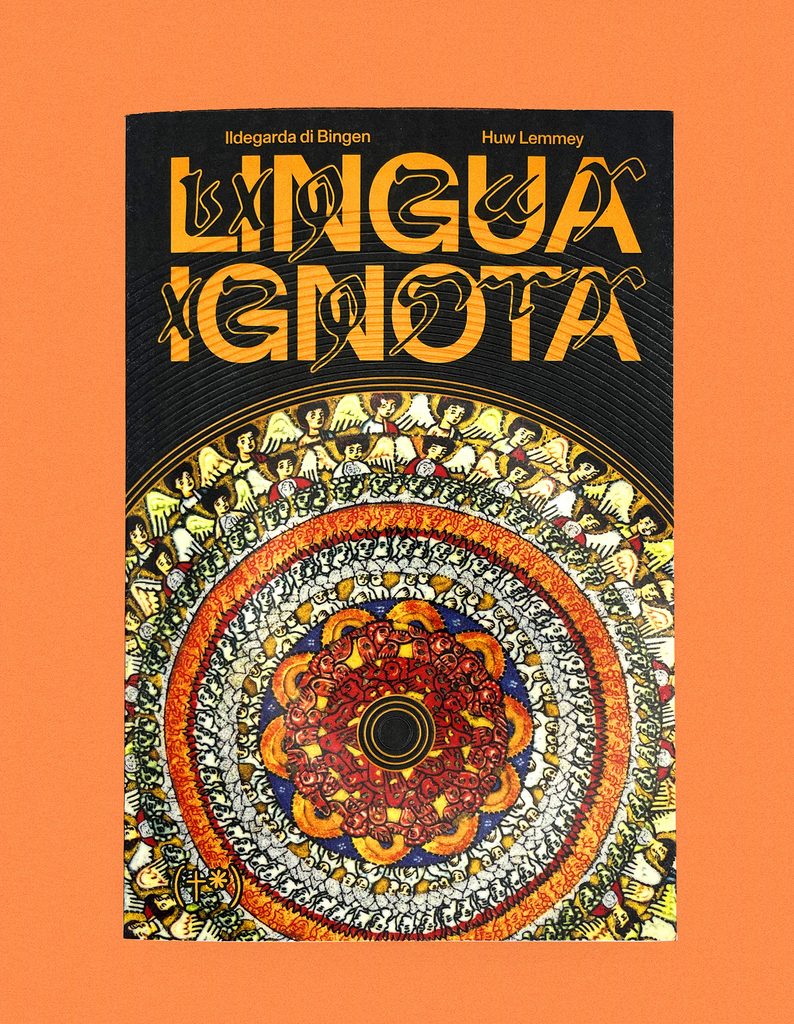

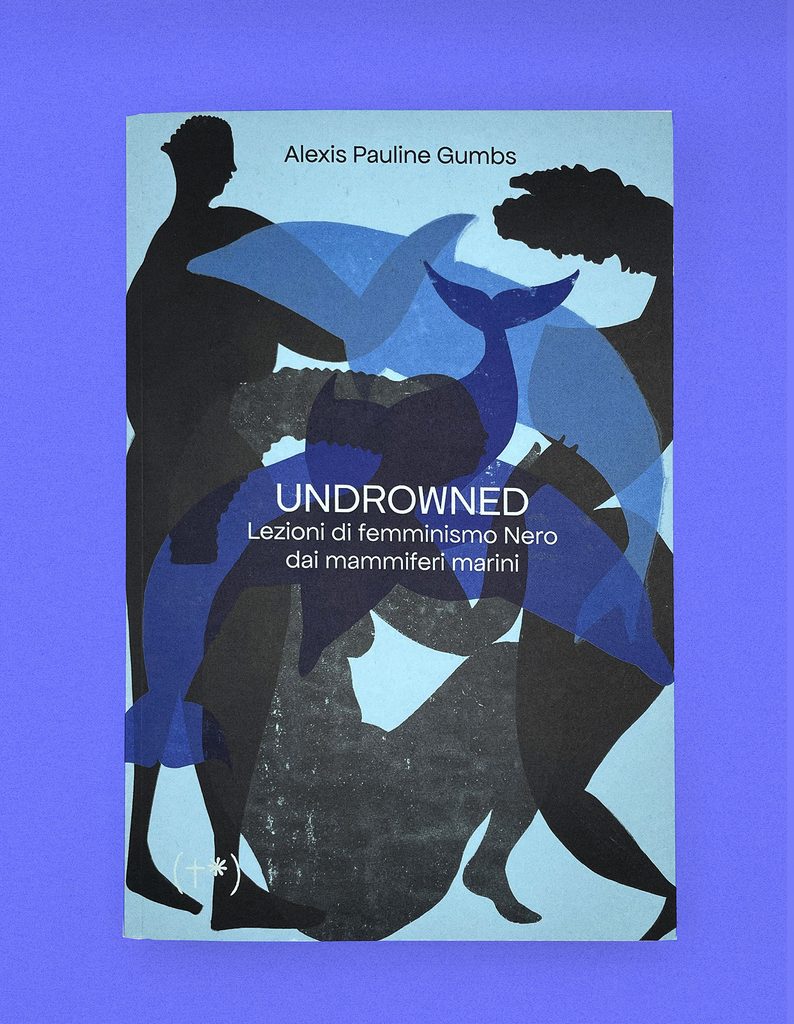

“Deep Listening” e uno dei primi libri che abbiamo preso, quando non avevamo ancora neanche il nome della casa editrice. Siamo molto in sintonia con Ignota Books, una casa editrice inglese che ha pubblicato addirittura tre dei dodici libri che abbiamo nel nostro catalogo: “Quantum Listening”, “Lingua Ignota” di Ildegarda di Bingen e Huw Lemmey e “The White Paper” di Satoshi Nakamoto, con le introduzioni e i commenti di Ben Vickers, James Bridle, Jaya Kara Brekkle e il gruppo di ricerca Ippolita. Quando abbiamo deciso di prendere tutti i libri della Oliveros – che non ha una casa editrice ma ha auto-pubblicato i suoi scritti, per cui se compri una copia su Amazon viene stampata on demand – siamo entrati in contatto con la Deep Listening Foundation. È stata Carol Ione a segnalarci Diana Lola Posani come massima esperta e unica persona in Italia ad avere il “deep listening certificate”, quindi abbiamo affidato a lei la traduzione, scelta che ci ha aiutato moltissimo. Non appena è uscito ha avuto subito enorme attenzione. La serata di presentazione al Fanfulla col bagno di suono di Hugo Sanchez e Pier Panico è stata commovente. Poi il MACRO ha organizzato un public program sulla Oliveros, con una mostra specifica per la quale Lola ha tenuto dei workshop, e da lì ha iniziato a girare tantissimo. In tutto ciò si è creata una magnifica connessione con Andrea De Franco, autore della copertina che, oltre a essere un illustratore e grafico, è anche un bravissimo musicista sotto il nome Fera. La presentazione che abbiamo fatto al Torrione questa estate è stata splendida: da un lato Lola ha fatto i suoi esercizi di deep listening, dall’altro Fera si è messo a suonare calibrando la musica sulle cicale che c’erano sugli alberi, seguendo il loro ritmo. Sia Lola che Andrea alla fine sono diventati anche autori: in “Quantum Listening” abbiamo inserito un saggio di Lola e un visual essay di Andrea. Questo metodo di considerazione dell’esistente che si traduce in esercizi pratici è presente anche in altri nostri libri e li collega, vedi “Undrowned”, che si chiude con un eserciziario che ricorda tantissimo quell’approccio.

Mi spieghi meglio questo approccio che avete riutilizzato?

È la linea interna al catalogo. Abbiamo deciso di non avere un genere specifico: sostanzialmente facciamo saggistica, ma con incursioni anche nella narrativa, nella poesia e nelle varie forme ibride che ha assunto la lingua letteraria più interessante e sperimentale degli ultimi anni. Nel selezionare i libri da pubblicare preferiamo far valere, più che la tassonomia editoriale, un certo tipo di sensibilità estetico-politica. Anche la linea grafica è trasversale, gli unici aspetti che manteniamo in ogni libro sono il posizionamento del logo e il formato, mentre il tipo di carta e la rilegatura cambiano a ogni pubblicazione. È un catalogo in cui vorremmo riuscire ad affrontare più temi in più modi.

Più temi in più modi o anche lo stesso tema ma in modi diversi?

Tutte e due le cose. A volte un tema – come nel caso di Jaar per la questione palestinese – è meglio raccontarlo con della narrativa piuttosto che con un reportage, da cui siamo invasi tutto intorno. Qualcosa di simile era successo durante il mio periodo a Not con “La fila” di Basma Abdel Aziz, libro uscito nei mesi delle primavere arabe. Credo ci siano temi sui quali è necessario postulare dei concetti nuovi – “Materia vibrante”, “Disertate”, “Realismo capitalista”, “Iperoggetti”, “Ottimismo crudele”, “Aporofobia” – e poi ci sono urgenze di carattere politico che credo hanno bisogno dal nostro singolarissimo punto d’azione, di letture più laterali, oblique, che finiscono per completare l’assertività della saggistica più dura. Tra qualche mese esordiremo con un libro di poesie, “Soft Science” di Franny Choi, in cui crediamo si porti avanti in maniera efficacissima il discorso iniziato con “Materia vibrante”, “Filosofia della cura” e “Undrowned”.

Quindi, in qualche modo, la linea è non avere una linea…

O parlare per sensibilità estetica e non per categorie editoriali; di libri che finiscono per avere richiami interni nel funzionamento, anche se non sono stati scritti per avere queste caratteristiche, come “Deep Listening” e “Undrowned” appunto. Un altro libro che pubblicheremo prossimamente è “Fare mondi” di Ian Cheng, una sorta di prontuario per artisti, scrittori, legislatori: per chi, con le sue decisioni, determina il mondo che sta sviluppando.

Mi viene da chiederti una cosa su questo tema della “guida” interna a diversi libri del vostro catalogo: perché? Avete/hai percezione che ci sia bisogno di questo approccio qui?

Negli anni fino a poco dopo Genova 2001 c’erano delle strutture controculturali che ti garantivano delle produzioni alternative e permettevano di dare per scontato un piano di costruzione politica. Era possibile pensare di portare avanti un progetto politico attraverso l’editoria, o almeno di farne parte. Di aggiungere il proprio tassello, ecco. Quando quelle strutture hanno smesso di esistere si è iniziato a cercare nelle opere culturali quello che Mark Fisher chiamava “future shock”. Poi anche quello è sembrato essersi dissolto, insieme a ogni esplicita pulsione desiderante. Noi ci siamo resi conto di volere un po’ la stessa cosa, ma “in levare”. Recuperando un termine desueto, quel che cerchiamo è un senso di agnizione: la vertigine del mancato riconoscimento. Riuscire a osservare le cose sotto un altro punto di vista: come se fosse la prima volta. O, addirittura, non conoscerle più. Il contrario del déjà vu: il jamais vu. Mi viene in mente una poesia di Sanguineti, che riferendosi a un bambino si trova a dire “non queste forbici veramente sperava, non questa pera”. È il momento di spaesamento creativo, di vuoto di fronte a un qualcosa che si è avuto per tutta la vita tra le mani e di punto in bianco non si riconosce più: non si sa più quale sia la sua funzione primaria e bisogna reinventarla.

Come quando iniziamo a ripetere una parola all’infinito e dopo un po’ iniziamo a perderne il senso…

Esattamente. “Undrowned” quindi non è un saggio sui mammiferi marini – un gruppo di etologi l’ha frainteso e ha commentato in maniera ingiustamente aspra un articolo uscito sul Tascabile che ne parlava – ma un saggio che, attraverso delle prose poetiche e l’osservazione, cerca delle vie di sopravvivenza. Il problema forse è quel che ci si aspetta dai libri. Spesso mi viene chiesto “e allora qual è la pars costruens?”, “e allora cosa facciamo?”, “come ci organizziamo?”. Tutte domande sbagliate che cercano soluzioni già fatte anziché pensarne. Una casa editrice che fa filosofia politica, utopica, non può asserire di avere la ricetta per il cambiamento: quello dovrebbe farlo un partito politico (e non può più). Quel che può tentare al massimo una casa editrice è dare strumenti per continuare a pensare, offrire “pensieri che pensano altri pensieri”, come ha scritto Donna Haraway.

Credo ci si possa, forse ci si debba, aspettare complessità.

Un’analisi complessa porta sempre a sviluppare delle relazioni più sane con l’infinità delle cose che abbiamo intorno, fosse anche solo perché dovendole considerarle nella tua analisi inizi ad averne coscienza. In “Materia vibrante” Jane Bennett dice una frase del tipo: “questa mia analisi dell’agentività del non umano, inorganico incluso, potrebbe sembrare un pensiero quasi animista: va bene così”. Se per ottenere una filosofia politica più sostenibile dobbiamo armarci di uno sguardo più bambino, che guardando un albero non visualizza un asse di legno e la produzione industriale ma delle forze astratte che si ricostruisce da solo, bene così. Serve forzare la percezione delle cose. Questo è un altro dei libri di prossima pubblicazione…

Mentre sotto il Tiziano Ferro nazionale canta a squarciagola, Corrado tira fuori il telefono e mi mostra lo studio grafico del libro di Edoardo Camurri, “Introduzione alla realtà”. Riconosco la copertina o quanto meno mi è familiare e Corrado dipana ogni dubbio: è ispirata ai dipinti di Louis Wain, pittore inglese dei primi anni del Novecento affetto da schizofrenia che durante tutto il corso della sua vita ha disegnato gatti sempre più astratti e magicamente inquietanti. Aanche mentre era ricoverato negli istituti psichiatrici.

Come restituisco un gatto e ne faccio l’archetipo del gatto nella cultura contemporanea? A partire dalla schizofrenia. La cultura contemporanea nasce già malata.

“Introduzione alla realtà” è un altro titolo che sembra affermare questa linea editoriale interna.

Quando nasci vieni introdotto alla realtà. Cos’è un limone? Cos’è lo Stato? La legge morale? Tolte le sovrastrutture di origine culturale, riesci a ripensare le cose daccapo, togliendogli tutto il sistema sovrastrutturale e retorico che si è accumulato attorno. È uno dei modi di riportare il pensiero dell’autonomia nella contemporaneità. Ripartire dall’”autonomia da”. Per esempio, l’autonomia dall’agenda del discorso pubblico collettivo. Vedi come viene affrontato il caso Salis, una schifezza che è un po’ il rovescio del discorso dei Marò, che avevano letteralmente ammazzato dei pescatori e bisognava riportarli a casa a tutti i costi mentre con Ilaria Salis no. La politica che si risolve nello spettacolo della politica, finisce per ribaltare il discorso e lo porta su un piano di realtà completamente differente e dinamico. Quindi l’unico modo di fare politica che ci rimane è agire su un piano di realtà del tutto alternativo, in cui l’ordine dei temi, il sistema simbolico, l’immaginario evocato, affrontano la contemporaneità attraversandola in maniera inaudita. D’altro canto oggi sono proprio i libri in sé, macluhanamente, a funzionare su un piano della realtà separato: creano opinione, ma non più cultura di massa.

Volevo arrivare proprio a questo. Chi è che usufruisce oggi dell’oggetto libro? Con chi vi siete confrontati, escludendo gli addetti ai lavori? Quali lettori vi siete trovati davanti.

Noi esistiamo da febbraio scorso e abbiamo fatto presentazioni in posti di tutti i tipi, dai centri sociali ai centri d’arte. E questa trasversalità è interessante.

Secondo te l’assenza di un’linea editoriale visibile, ma piuttosto interna, aiuta questa trasversalità? Sulla carta chiunque si può avvicinare al vostro catalogo. Forse in questo c’entra anche un lavoro grafico intelligente e ricercato, ma pop.

Ci sono case editrici che si sviluppano su un’enorme competenza specifica. Penso a L’Orma: so che qualsiasi autore francese uscirà per loro sarà straordinario. O la Minimum Fax di un tempo per la narrativa americana contemporanea. Spesso questi aspetti vengono determinati dalle sensibilità e dai gusti personali degli editor ovviamente, ma funzionano anche sul piano delle astrazioni delle tassonomie del mercato e quindi queste case editrici finiscono per compattarsi nell’esposizione in libreria. Insomma, solitamente, fondando una casa editrice e determinandone la linea, si decide anche in che scaffali stare. Dall’altro lato il modello Adelphi prova a imporre un’impronta editoriale su tutti i libri che pubblica, inserendoli in un’ottica culturale che è più ampia del singolo libro pubblicato e del suo genere. Adelphi pubblica di tutto, da Simenon al post-umano, e la varietà delle collane è percepibile solo attraverso dettagli secondari. Noi stiamo provando a estremizzare questo approccio già a partire dall’impianto grafico generale.

Farsi riconoscere senza farsi riconoscere.

Sì, l’obbiettivo è quello. Al netto del fatto che mi sembra un’astrazione pensare all’esistenza di un lettore che legge quindici romanzi gialli, storici o fantasy ogni anno e nient’altro in tutta la sua vita.

Mi stimoli una riflessione su quanto la letteratura, ma in generale l’atto di leggere libri, sia qualcosa di molto “isolato” in un certo senso. Ho l’impressione che tra le bolle culturali di altre aree, dal cinema alla musica, spesso ci sia un buon grado di comunicazione. Allo stesso tempo, persone attive in ambiti culturali diversi dall'editoria non leggono o leggono pochissimo.

Avoja! Su questo secondo me bisognerebbe riflettere. Nel 2023 il libro più venduto di tutto l’anno è stato “Spare” del principe Harry, che ha fatto trecentomila copie. Cinque anni fa il libro più venduto dell’anno ne faceva tra le ottocento e il milione. Complessivamente il numero di copie vendute in tutto il mercato non è cambiato negli ultimi dieci anni, anzi, si è lievemente alzato e sono aumentati i prezzi di copertina. La gente legge lo stesso, ma il mercato si è generalmente parcellizzato, dividendosi su molti più titoli. Dico una banalità, ma se oggi un libro vende sulle duemila copie parliamo di un’economia che si è sostenuta. Come casa editrice mi bastano duemila persone su sessanta milioni di italiani: è una quantità minima, molto meno di una bolla. Il punto quindi diventa più che altro non tradire quella sensibilità estetico-culturale, farne una questione identitaria.

Alla fine torniamo al vecchio discorso sulle “bolle”.

Esistono solo bolle. Anche Amadeus e Sanremo lo sono.

Sì, esatto, sono tutte bolle. Soprattutto come percezione di chi le abita: solo che alcune sono più grandi e ingombranti di altre.

Sì. Poi magari qualcosa diventa sul serio mainstream. Per dire, Mark Fisher ormai ha scavallato. Ma dal punto di vista dell’editoria libraria è possibile arrivare al luogo comune, all’opinione pubblica, soltanto di rimbalzo. Come dicevamo prima, i libri non creano più cultura di massa, ma “opinione”: poi però la quantità di queste opinioni e la loro potenza finiscono davvero per creare la cultura di massa. Noi parliamo ai giornalisti, i giornalisti poi scrivono e usano “Realismo capitalista” come locuzione senza neanche più citare Fisher.

Sì, se pensi alla metà dei saggi pubblicati in Italia da quando Fisher è uscito, in un modo o nell’altro viene sempre citato, anche inconsapevolmente o indirettamente. Ma anche da un amico che non sa com’è fatto il libro.

Perfetto, missione compiuta. Abbiamo fatto cultura di massa attraverso l’opinione. E il libro poi è andato anche bene. È un concetto che è entrato nel sapere collettivo: se lo citi a un amico davanti a una birra ti accorgi di come faccia ormai parte di un codice condiviso anche oltre la bolla.

Qual è la prossima cosa che riuscirà a sfondare e diventare massa secondo te?

Il problema (o la fortuna) è che anche i fascisti sono rimasti indietro sul piano teorico-politico. Se Meloni e Salvini capissero cos’è l’accelerazionismo, diventerebbe il nuovo futurismo. È la perfetta forma artistico-filosofica del governo autoritario a venire. Con Trump e Thiel la cosa è già data, qui invece i politici usano la presenza di Musk più come photo opportunity che altro. E a uscirne con le ossa rotte è Musk. La cosa più interessante uscita da sinistra negli ultimi tempi è “L’ecosocialismo di Marx” di Kohei Saito per Castelvecchi, che in Giappone ha venduto mezzo milione di copie. Cazzeggiando potremmo dire che ha lanciato una nuova wave di marxismo j-pop – che però viene da lontano: noi pubblicheremo Kojin Karatani, uno dei suoi autori di riferimento. Si tratta di una critica integrale all’accelerazionismo che parte dalla lettura degli appunti di Marx al volume del Capitale lasciato incompleto, in cui inizia a ragionare intorno al concetto di “sistema metabolico”, tanto della natura quanto dell’economia: se la distruzione è intrinsecamente inscritta nel funzionamento tecnico delle macchine, la questione del possesso degli strumenti di produzione passa ovviamente in secondo piano. Saito propone un marxismo della decrescita interessante, pieno di spunti. Per esempio, non è vero che l’umanità non abbia mai deciso di fare a meno di una tecnologia perché considerata pericolosa: non usiamo più i Concorde, per esempio. Nonostante consentissero voli intercontinentali velocissimi, consumavano troppo e avevano una percentuale fisiologica di incidenti non tollerabile. Non vedo perché lo stesso criterio non possa essere utilizzato altrove.

In questo discorso intricato che stiamo facendo, tra bolle immaginarie e reali, Giappone marxista e fascismi nazionali, ti chiedo di Roma. Come la “leggi”, essendo tu originario di Palermo ma qui da tanto tempo?

Sono al Pigneto da quando c’erano i banchi fissi al mercato, a Roma da più di vent’anni. Quindi sono legato a questa zona proprio personalmente, al Fanfulla in primis, al Trenta Formiche, al Forte Prenestino. Ho preso lo spazio per Timeo qui apposta, anche se la sede legale è a Palermo.

Ti voglio chiedere un’altra cosa su cui ragionavo in questo periodo. A una persona che ha tutto il giorno gli occhi su uno schermo, telefono o pc, magari per lavoro, con stimoli costanti e notifiche di ogni tipo, si può veramente chiedere di leggere ancora diecimila caratteri di saggio breve o testi di qualunque tipo sullo stesso dispositivo? O veramente a oggi torna ad avere molto più senso concentrarsi sui libri?

Io ci ho appena sbattuto la faccia contro, con la fine dell’esperienza di Not. Mi ero stancato della dinamica dell’articolo da cercare ogni tot giorni e poi postare sui social e via dicendo. All’inizio di Timeo, per evitare di fare una rivista, avevo fatto una sorta di social, Time0.zone, che è ancora online anche se un po’ abbandonato. Non si è creata community autonomamente, è ancora un po’ zoppicante nel suo funzionamento, ma è un miracolo che già si tenga su e funzioni. Con Matteo Borsacchi l’abbiamo fatto con troppo poco tempo a disposizione e ambizioni eccessive. Ci lavoreremo ancora su. Nel frattempo il libro è lo strumento che riusciamo a usare meglio per veicolare quel che abbiamo da dire, però in effetti sento anch’io un po’ di spaesamento per la scarsa vitalità delle riviste in questo momento. Mi sembra mancare un po’ l’approccio antico del “questo è un accordo, questo è un altro, questo è un altro ancora: fonda un gruppo”, del “se senti che manca qualcosa nell’ambito culturale che frequenti, falla”.

Mi sembra infatti che siamo in un momento di grande rimescolamento da questo punto di vista, non ci si capisce granché.

Molte delle strutture culturali in passato erano impegnate continuamente a parlare del disco più fico, del libro del momento, del trend filosofico più à la page. Con espressione orribile, a essere sul pezzo sempre. Ma non è una cosa sostenibile. I redattori che hanno trent’anni poi ne fanno quaranta e poi cinquanta e poi quel disco fico non lo intercettano più: sono le mani raggelanti della coolness che uccidono in pochissimo tempo ogni cosa che toccano. A un certo punto bisogna fare un processo all’interno di quello che significa “lavoro culturale” nel mondo che vivi. Che finalità ha quel che stai facendo. Ed è così che ti scontri col fatto che, prima o poi, è un tuo dovere fare anche dell’onesta divulgazione. Non è una cosa semplice, perché la divulgazione parte dall’ascolto, dall’essere tutti sullo stesso piano. Non devi additare l’ignorante, ma chiedergli invece cosa sa e ragionarci insieme fino a scoprirsi ignoranti – e così continuare a studiare. Per me è l’unico modo in cui può sopravvivere sul lungo termine una casa editrice, così come qualsiasi altra struttura culturale.