Salvatore Vitale, artista e ricercatore, ci ha accolti nel suo studio di Zurigo per mostrarci e raccontarci il suo lavoro. La ricerca è proprio alla base della sua produzione: con un approccio analitico il suo lavoro racconta la complessità della società e del mondo contemporaneo, di come si sta evolvendo e quali sono le dinamiche che lo accompagnano. Potere e controllo, sicurezza, sfruttamento lavorativo e avanzamento tecnologico sono solo alcuni dei temi di cui ci parla e che affronta.

Da Palermo a Zurigo. Come ci sei arrivato?

Il mio viaggio verso la Svizzera è stato abbastanza irregolare. Mi sono trasferito qui principalmente per studi ma, prima di stabilirmi a Zurigo, ho vissuto per un periodo a Lugano. Non ho fatto studi artistici, bensì comunicazione in ambito pedagogico e istituzionale e poi ho cominciato a lavorare come ricercatore. Da lì, durante un progetto di ricerca, abbiamo utilizzato la fotografia come mezzo e il mio approccio è stato, in questo caso, analitico. Poi la mia vita è cambiata: piano piano mi sono interessato sempre di più a realizzare immagini e la fotografia si è evoluta anche in altro. Così sono arrivato a Zurigo, dove lavoro e insegno, è il posto che utilizzo come base. Se mi chiedi dove vivo però non lo so, davvero!

Hanno un ruolo le tue radici sicule all’interno del tuo lavoro? Qual è il tuo legame la Sicilia?

Vengo da una famiglia in cui c’è sempre stata una coscienza politica forte. Mio nonno era un contadino però è sempre stato attivo politicamente: è stato fra i primi a promuovere la riforma agraria in Italia, in Sicilia, per restituire la terra ai contadini. Questa storia è sempre stata molto forte dentro di me e, in un certo senso, in maniera molto inconsapevole, mi ha formato a tal punto che tanti dei temi che tratto vanno a discutere di dinamiche altamente politiche legate poi allo sfruttamento e le condizioni dell’essere umano in diversi contesti (privacy, sicurezza e controllo). Le tematiche in una maniera o nell’altra ritornano. Non sono un attivista politico e non intendo esserlo; la mia è una prospettiva più analitica però sicuramente il mio passato, la storia familiare e anche il posto in cui sono cresciuto, inconsciamente hanno un po’ influenzato il mio percorso. Me ne sono reso conto di recente.

In che cosa consiste la tua pratica?

La mia pratica è un insieme di connessioni: ho iniziato a lavorare come ricercatore e la ricerca è rimasta sempre nella mia visione artistica, in un certo senso parto sempre da quello per andare poi a sviluppare i temi che mi interessano, che mi incuriosiscono. Tutto il mio percorso si basa su tematiche specifiche, perciò tutto quello che faccio è connesso, un po’ come se fosse lineare, a lungo termine, che va a tracciare parallelismi su diversi aspetti e storie che hanno tra di loro dei collegamenti molto chiari. Quello che faccio non è strettamente legato a un unico media, ma si sviluppa in diversi modi: dalla produzione legata all’ambito creativo fino all’ambito accademico. Scrivo molto e collaboro spesso con altri ricercatori, ma anche con altri professionisti che poi, insieme a me, contribuiscono al lavoro che sviluppo. È un processo abbastanza complesso.

Lavori con materiali di archivio, sia quando lavori tramite immagini che con suoni. Quali sono i canali principali in cui svolgi le tue ricerche?

Non lavoro solo con immagini, ma con una serie di elementi che poi fungono da completamento a esse. È una sorta di prospettiva transmediale in cui tutti i media hanno un ruolo ben definito e raccontano diverse storie all’interno di una narrazione un più ampia. Per esempio, negli ultimi lavori ho utilizzato principalmente il video e il suono. Ritengo quest’ultimo un elemento importante perché non lo utilizzo come strumento che accompagna l’immagine, ma più come un linguaggio che ha un’essenza specifica, soprattutto in ambito installativo. Mi piace lavorare con il suono in diversi modi: con la musica in termini di composizione – che sviluppo in collaborazione con altri artisti –, ma anche con quelle sonorità che permettono di creare un’atmosfera all’interno dello spazio. Ho raggiunto questi risultati in diverse situazioni: attraverso l’utilizzo di sensori e tecnologie generative oppure remixando canzoni popolari collaborando con i produttori stessi dei brani. Per quanto riguarda i materiali d’archivio con cui lavoro, variano di tipologia e di provenienza di volta in volta, in base alla storia che voglio raccontare e alla forma del progetto finale. Possono essere molto classici come nel caso di archivi storici e pubblici già esistenti. Mentre in altri casi mi approprio di contenuti che provengono dal web, per cui lavoro con materiali reperiti online e di pubblico accesso.

C’è un punto che mi piacerebbe capire meglio: il tuo passaggio da ricercatore ad artista. In che modo i linguaggi artistici hanno iniziato ad inserirsi dentro di te? Com’è stato capire e accettare che avevi un tuo linguaggio, meno scientifico e più empatico?

In un certo senso ho sempre visto il lavoro del ricercatore e quello dell’artista come simili o complementari, nel senso che il percorso per me è molto vicino: domande e curiosità sono il punto di partenza e cerchi di trovare delle risposte fino a ipotizzare delle possibili soluzioni a un problema. Mi è sempre piaciuta questa sorta di duplicità, fra il ricercatore che è in me, magari più asettico, che scrive e produce un determinato tipo di lavoro, e la parte più visiva in cui le parole vengono sostituite dalle immagini. Ci sono anche punti in comune: spesso il mio lavoro artistico ha trovato terreno fertile in ambito accademico, perché comunque quello che produco ha spesso una valenza scientifica. Il mio lavoro si basa sul fatto di accettare la complessità del mondo in cui viviamo e cercare di dare delle possibili visioni che mi permettano di parlare ad un pubblico un po’ più ampio.

La tua è un'analisi che cerca di condurre alla consapevolezza, rispetto a cosa stiamo vivendo e a come lo stiamo vivevo. Dinamiche di potere, dinamiche sociali, spiegate tramite immagini e suoni. Perché?

Consapevolezza è una parola abbastanza difficile, nel senso che può voler dire tante cose. Non pretendo di dare delle visioni specifiche rispetto ai temi che affronto. Per me è interessante il dialogo con chi si approccia al mio lavoro per provare a fornire loro delle possibili visioni. E i temi che affronto sono sempre complessi perché il mondo sta diventando sempre più astratto. Per me è quindi interessante andare a decodificare questi processi che forniscono punti di vista differenti e che permettono al pubblico di creare una propria coscienza riguardo a ciò che sta avvenendo.

A proposito, qual è il tuo rapporto con il pubblico? Come lo coinvolgi nel tuo lavoro?

Ci sono diversi modi in cui strutturo il coinvolgimento del fruitore nel mio lavoro, dipende molto dalla storia raccontata. Lo faccio spesso nel momento di produzione, in maniera attiva, come è capitato anche nell’ultimo lavoro “Death by GPS”, in cui ho collaborato con diverse persone che mi hanno aiutato a co-produrre diverse parti del lavoro. Così i mie interlocutori svolgono sia la funzione di pubblico – in quanto comunico anche a loro – e di co-autori. Ci sono altri momenti, per esempio in ambito installativo, in cui chiedo al pubblico di performare, di creare del contenuto che poi cambia l’esito finale della mostra.

La Svizzera ti affascina tanto da esserti trasferito e da averle dedicato un lavoro di ricerca “How to Secure a Country” (2014-2019). È sottile il confine tra libertà e controllo. Come si inserisce tutto ciò nella tua ricerca?

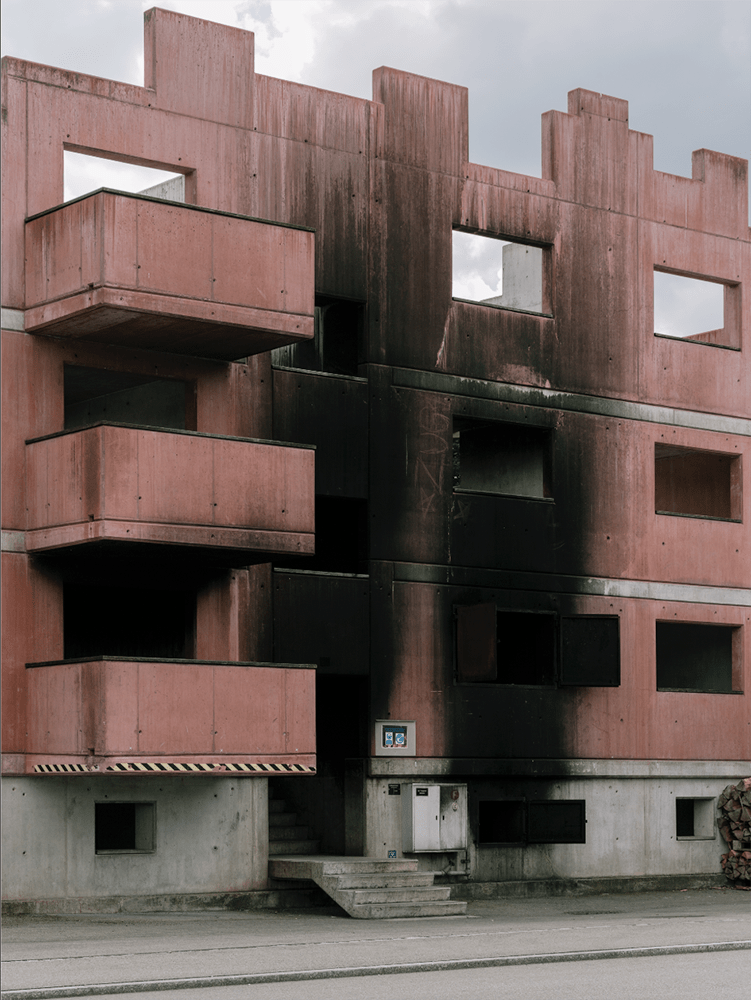

“How to Secure a Country” è un lavoro molto importante per me: è prettamente fotografico, ed è stata la prima volta in cui ho cercato di mettere insieme il mio approccio iper-analitico e quello di ricerca, creando delle immagini che non documentassero necessariamente una situazione ma che servissero come speculazione rispetto a un’atmosfera, che mi permetteva poi di interagire con il pubblico. In questo lavoro si parla di un sistema di sicurezza, quello della Svizzera, che è una delle nazioni più sicure al mondo. Per me era interessante farlo lavorando dall’interno: volevo decodificare i meccanismi che rendono questo sistema così efficiente utilizzando questo stato come caso studio per analizzare le nuove tendenze sulla sicurezza in Occidente. È durato in tutto sei anni. Sono partito da un approccio fotografico ma piano piano si sono aggiunti anche altri livelli perché mi sono reso conto che il tema è molto astratto, la sicurezza è astratta, e quindi le cose non potevano essere raccontate solo fotograficamente. Data visualizations ed elementi installativi sono andati ad aggiungersi alla narrazione finale.

La parola “astrazione” la possiamo affiancare allo spazio del digitale, che è uno spazio indefinito, intangibile. Nel tuo lavoro questo elemento diventa quasi vivibile. Mi racconti il tuo rapporto con il digitale?

Il tema dello spazio è molto presente nel mio lavoro e lo affronto in diverse situazioni: lo spazio fisico, lo spazio digitale e l’interazione fra questi due. È un tema importante oggi di cui però si discute ancora troppo poco. La tecnologia è astratta di per sé e i sistemi capitalistici ci stanno portando sempre di più verso un processo di astrazione, poiché favorisce il controllo. Ci sono teorie che spiegano come ci sia uno sbilanciamento di potere: chi ha la conoscenza tecnica rispetto ai meccanismi che regolano il funzionamento di sistemi complessi e tecnologici, si ritrova in una posizione di potere privilegiata rispetto a chi non ce l’ha. Mi ha sempre affascinato questa dimensione e mi interrogo su dove ci posizioniamo come essere umani, dove si posiziona il nostro corpo, e quindi su qual è la sua nuova valenza politica nell’era digitale e come questo si trasmette in una prospettiva virtuale in cui viene spesso rappresentato come una sorta di organismo non definitivo che ha delle sembianze umane e che cerca di prendere coscienza del sé.

Come si è strutturata tutta la componente estetica del tuo lavoro?

L’estetica dei miei lavori è legata alla narrazione, al cercare modi di esprimere in maniera visiva quello che voglio dire. Non parto mai da un’idea ben definita, la componente estetica si sviluppa insieme alla storia. All’inizio della mia carriera ho lavorato in ambito fashion e quello, nonostante non lo faccia più ormai da anni, è individuabile nel modo in cui produco le mie immagini. Delle particolari scelte stilistiche, spesso mi aiutano a raccontare in maniera a tratti distante e di aggiungere, a livello visivo, contenuto al lavoro. L’immagine mi piace nella misura in cui riesce a creare uno spazio, uno spazio in cui tu, come pubblico, puoi immergerti e tirare fuori quello che pensi sia interessante rispetto al tuo vissuto.

Da dove derivano le tue reference?

Le mie references sono vaste e varie, legate a diversi ambiti: leggo tantissimo, da saggi a finzione e poesia, guardo science fiction, film di animazione, ascolto diversi tipi di musica. Il tutto ha ovviamente una certa influenza sul mio lavoro. Ci sono anche tutta una serie di spunti che partono da autori come Guattari, Mark Fisher, come anche scrittori e pensatori che in un certo senso hanno cercato di fare quello che sto cercando di fare io, ossia dare un senso al mondo in cui viviamo, o cercare di svelarne i meccanismi elusivi che regolano dinamiche sociali, politiche, tecnologiche. Ultimamente, ad esempio, Gavin Mueller e il suo discorso sul Tecnoluddismo, è stato una fortissima referenza. Visivamente guardo al lavoro di altri fotografi, ma soprattutto a quello di artisti che in diversi modi lavorano con le immagini, come Zach Blas, Hito Steyerl (per citarne qualcuno), ossia personalità che comunque cercano di creare e sperimentare con nuove forme narrative e visive per raccontare la complessità contemporanea.

A cosa stai lavorando in questo momento?

A un progetto che si intitola “Death by GPS”, che in realtà è già stato presentato al MAST di Bologna a gennaio 2023, ma è ancora in fase di sviluppo. Sto cercando di connettere diverse tematiche già affrontate come la relazione tra spazio fisico e digitale, le dinamiche di controllo e potere e lo sfruttamento in ambito lavorativo. L’idea alla base è quella di comprendere meglio come il lavoro si sta modificando nell’era tecnologica e per farlo sono partito dal concetto di automazione. Mi sono chiesto: come funziona l’automazione? È vera automazione o ci sono dei sistemi che devono esistere per permettere all’automazione di funzionare? Sicuramente un giorno – neanche molto lontano – arriveremo alla piena automazione, comunque non ci siamo ancora. Dalla mia ricerca sono arrivato alla gig economy, ossia quel tipo di economia che si basa su processi di lavoro a chiamata – e che, per certi versi, alimenta il cosiddetto precariato – che però avviene attraverso piattaforme di recruitment online. Volevo focalizzarmi su quella serie di lavori altamente frammentati che si concentrano su un ambito più legato alla tecnologia e quindi, per esempio, content moderators, virtual assistants, developers, data analysts, ecc. Ossia lavoratori che lavorano principalmente su micro tasks, iper ripetitive, che però contribuiscono in maniera importante all’idea – reale o percepita – di automazione. Per vie traverse e seguendo dei casi studio specifici, sono arrivato a lavorare in Sud Africa, nella regione del Gauteng. Qui molti freelance lavorano per compagnie occidentali. Inoltre questo luogo mi permetteva di creare dei forti parallelismi con sistemi di lavoro o di sfruttamento del lavoro più vecchi, come ad esempio nel campo dell’estrazione mineraria. Lo sviluppo del progetto si è evoluto: ho iniziato ad utilizzare una piattaforma di gig economy per assumere dei freelance a cui ho chiesto di produrre del materiale video senza fornire troppe indicazioni. Contemporaneamente, in Sud Africa, io stesso ho prodotto materiale seguendo una logica che mi permettesse di creare una storia frammentata che racconta le diverse tipologie di sfruttamento. Insieme alla parte video anche il suono – la musica in questo caso – è molto importante: ho deciso di inserire la musica rifacendomi alla strategia del mixtape, in cui generi diversi – o immagini diverse – contribuiscono a fornire un’esperienza totalizzante ma allo stesso tempo estraniante. Inoltre, i testi delle canzoni che ho utilizzato, come “Sabotage” dei Beastie Boys piuttosto che “All Right” di Kendrick Lamar, e altri remix di pezzi che i minatori legali stessi producono – dai suoni folkloristici – hanno composto lo script del film. Ho avuto un approccio molto sperimentale per questo documentario.