Emanuele è laureato in architettura ma non fa l’architetto, con la crisi di questa professione sono in tanti a doversi “riprogettare”. Lui lavora in diversi ambiti: dall’editoria ai documentari e la precisione è sempre la caratteristica di ogni suo lavoro. Per fare chiarezza sull’hype dell’architettura radicale e moderare il talk sul radical clubbing non potevamo che chiamare lui.

Zero – Prima di arrivare a parlare dei tuoi approfondimenti sull’avanguardia radicale, parlaci un po’ di te. Chi sei? Cosa fai? Perché e cosa ti piace dell’architettura?

Emanuele – Sono una persona curiosa, appassionata all’architettura e alle arti visive. Sono ligure e sono ariete, tratto distintivo del mio modo di essere e di un senso dell’etica e della schiettezza che fin dall’anno della laurea (2000) mi ha accompagnato. Quando mi sono iscritto ad architettura mi affascinava la possibilità che essa potesse migliorare le condizioni di vita delle persone e lo penso tuttora. Faccio tante cose. Nasco architetto-fotografo, poi fondo nel 2002 la webzine di architettura archphoto.it. Dal 2009 uso anche il film documentario per raccontare l’architettura, ho lavorato su Adriano Olivetti (Lettera22), su temi più sociali come l’alluvione alle Cinque Terre (Fango) e nel 2015 su Giancarlo De Carlo (L’architetto di Urbino). L’architettura contemporanea degli architetti famosi è autoreferenziale, priva di substrato teorico, e mi interessa poco. Sono rare le eccezioni in cui mi appassiono a un Koolhaas o Herzog&De Meuron. Ogni volta, invece, che attraverso una architettura di Le Corbusier, Wright, il mid-century californiano o per restare in Italia, una casa di Figini e Pollini, Gardella, Zanuso, Ricci, Savioli, Giorgini…l’esperienza dello spazio mi fa star bene.

Sì, sono un critico e storico dell’architettura indipendente (con tutte le difficoltà economiche del caso). La mia ricerca è sul campo, il mio approccio prevede l’incontro con gli architetti e gli artisti, vedo le opere, le fotografo, le filmo e poi scrivo. Il mio sguardo è multiplo con differenti media per esprimere un pensiero critico sull’architettura. Prendo come spunto le parole di Rosalind Krauss quando nel descrivere il fotografo Hans Namuth, mentre ritrae l’action di Pollock, lei considera la sua fotografia come un testo critico visivo. Non puoi comprendere la complessità di un’architettura senza la multidisciplinarietà. Così quando scrivevo su Domusweb o sul Giornale dell’Architettura cercavo sempre di raccontare temi specifici, dei quali avevo argomentazioni da portare al lettore altrimenti il mio contributo sarebbe stato inutile. Oggi chi scrive è esperto di tutto, in realtà non si riesce più a leggere un pezzo critico decente. E’ un problema culturale e di scarso approfondimento, oltre che di editori senza un progetto.

Quello che notiamo dai tuoi studi è che sicuramente il tema dell’architettura radicale è quello che ti ha appassionato di più. Perché e come mai secondo te oggi è tornata così di moda? Non noti forse un atteggiamento un po’ predatorio in questa specie di gara collettiva?

Il radicalismo in un certo senso mi ha accompagnato dal 2005 a oggi. Ho affrontato sempre ricerche legate tra loro. Nel 2005 inizia il mio interesse per l’architettura radicale durato fino allo scorso anno. Nel mezzo ho lavorato sull’architetto Paolo Soleri, che ha costruito la sua idea di città e società nel deserto dell’Arizona, su Adriano Olivetti e sul suo progetto di comunità e ora De Carlo, altro grande intellettuale, anarchico, che ha sempre creduto nella relazione tra architettura e società, ponendo al centro la persona. Quello che mi ha interessato dei radicali è stata la capacità di sperimentare nello spazio pubblico con gli strumenti dell’arte e non dell’architettura, nello scardinare (o cercare di farlo) il sistema della cultura dominante e quindi il pensiero politico espresso, ad esempio, con i gonfiabili degli UFO in contrapposizione con la monumentalità del Duomo di Firenze. Ero interessato meno ad Archizoom e Superstudio, le star del movimento, e riscoprire il lavoro dei radicali meno noti: UFO, Derossi/Strum, Ugo La Pietra, Gianni Pettena e gli Zziggurat. Ho realizzato una serie di interviste video a tutti loro e al primo storico dei radicali, Bruno Orlandoni. È una decina d’anni che l’architettura radicale è diventata interessante per molti soggetti che precedentemente non ne sapevano nulla, perché fa figo. Poi è vero che oggi c’è bisogno di rifugiarsi nell’utopia e allora dove vai a cercare? Non è un caso che Superstudio e Archizoom siano ancora i più gettonati, basta vedere le ricerche di Pier Vittorio Aureli, la mostra al PAC e la prossima al MAXXI curata da Gabriele Mastrigli proprio sul Superstudio.

Ma quali sono le nuove interpretazioni storico-critiche? Perché non indagare su Zziggurat o su Derossi e gli Strum? Perché bisogna fare lavoro di archivio e andare a sporcarsi le mani. In questo senso Marco Ornella ha fatto un gran lavoro sui 9999 nel 2015, che la Rossi non ha fatto ancora e non farà, scoprendo cose interessanti come i viaggi americani, le fotografie e i film in 16mm. Quando ho iniziato eravamo in pochi, Gianni Pettena (oltreché membro anche storico del movimento), Peter Lang e William Menking(per i Superstudio), Frederic Migayrou e Marie Ange Brayer, Beatriz Colomina, e poi sono venuti Roberto Gargiani, Dominique Rouillard, Catharine Rossi, Vittorio Pizzigoni e Valter Scelsi, Gabriele Mastrigli. Oggi è facile lavorare sull’architettura radicale quando ci sono pubblicazioni, mostre, e siti internet. Io ho dovuto scansionare un sacco di materiali, dai numeri di Marcatre a Casabella, Domus, andare negli studi e parlare con loro, con notevoli difficoltà. Fare ricerca in modo serio è faticoso, non trovi la pappa pronta, il mio lavoro è simile all’investigatore. Seguo degli indizi, delle tracce, ipotizzo una soluzione del caso, mi prendo un rischio e interpreto sempre i dati senza atteggiamento ideologico cercando di scoprire fatti nuovi.

In Italia la tua mostra Radical City del 2012 è stata tra le prime mostre ad avere acceso i riflettori su questa corrente architettonica tu ne ricordi altre? Come affrontavano il tema? Ci parli di questa mostra e del sito che ne è nato?

Pettena negli anni si è ritagliato il ruolo di storico della neo-avanguardia. Nel 1996, invitato dal direttore Hans Hollein, cura la mostra Radicals alla Biennale di Venezia, ma già nel 1982 aveva organizzato una mostra sul Superstudio. Nel 2008 Gargiani organizza la monografica degli Archizoom a Firenze. Radical City nasce dal numero monografico di archphoto2.0 nel 2011, edizione cartacea di archphoto.it, dove volevo contestualizzare storicamente e politicamente il movimento. E’ significativo che venga fatta a Torino, città dove Derossi aveva portato il seme radicale e si era sviluppato oltre la sua città natale Firenze. Radical City è la prima mostra che cerca di tematizzare e fare sintesi attraverso tre sezioni: la teoria, la piazza, la discoteca.

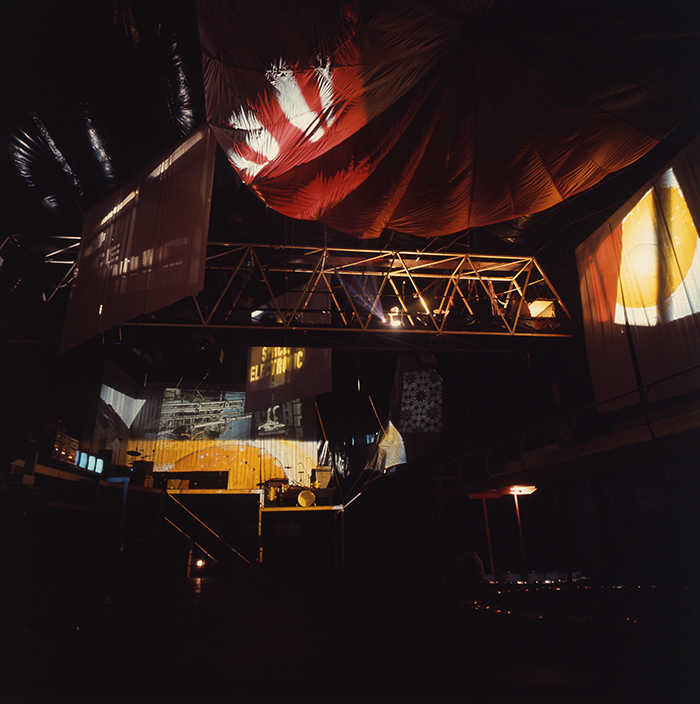

La discoteca presenta l’unica possibilità per un architetto degli anni Sessanta di esprimere il concetto di modernità. Ogni architetto radicale ne progetta una. L’aspetto più interessante riguarda il modo in cui gli spazi erano pensati, vere e proprie macchine sensibili fatte di luci, suoni e materiali (come le superfici riflettenti) pop. “Anche l’architettura dunque s’adopra a modificare il ruolo del corpo umano – scrive Tommaso Trini a proposito dei “Divertimentifici”- Elettricamente esteso, pare, ma di sicuro psicovestito in perfetta letizia, e sempre più desideroso di raccogliersi nella stereoestasi dell’alta fedeltà musicale, questo nostro corpo (circuito) umano viene liberandosi proprio dappertutto. Adesso, può partecipare direttamente a definire il senso del “posto” che occupa, come presenza fisica motrice, come corpo in grado di adattare l’ambiente su se stesso, e non più tanto viceversa. Se l’allegria necessita la disponibilità del nostro corpo questo è il momento di divertirsi”.

A te piace o piaceva andare a ballare? Dove vai?

Sono nato negli anni Settanta, dunque mi piace! Anzi mi piaceva… poi è arrivato Giorgio, un folletto che oggi ha due anni e allora ballo con lui da Stevie Wonder a Shakira, da Rocco Hunt alla disco ’70-’80. Prima andavo a ballare con gli amici nel basso Piemonte al Luna Rossa, altri tempi…

Raccontaci dei tuoi progetti editoriali come archphoto e plug_in.

Raccontaci dei tuoi progetti editoriali come archphoto e plug_in.

Archphoto esiste dal 2002 e nel tempo è geneticamente cambiata, ci siamo dotati di un editorial board internazionale, sempre più cerchiamo di fare critica architettonica evitando approcci generalisti. I temi trattati sono l’utopia e la sperimentazione nei diversi ambiti. Poi dal 2011 usciamo in edizione cartacea con archphoto2.0 in inglese. Abbiamo fatto 6 numeri di cui l’ultimo intitolato “American Frontier”, dove analizziamo la frontiera del West come spazio di sperimentazione dal 1929 a oggi; luogo in cui hanno agito architetti e artisti tra i quali Wright, Soleri, Heizer, Turrell, De Maria, Smitshon. I progetti editoriali li faccio con l’associazione culturale plug_in condivisa con Alessandro Lanzetta e Luisa Siotto fin dal 2003. plug_in è una piattaforma aperta con la quale nei primi anni abbiamo lavorato nei quartieri Ina Casa a Genova, definendo progetto di interazione con artisti e abitanti. Poi ci siamo dedicati alla produzione di mostre, documentari e dal 2007 libri. I libri rappresentano un modo di rappresentare il nostro manifesto culturale radicale attraverso la scelta dei contenuti e delle relative grafiche, perché crediamo che debba esserci coerenza tra contenuto e progetto grafico. Dal 2008 abbiamo un sodalizio con gli Artiva Design con i quali siamo in simbiosi e senza i quali le nostre pubblicazioni low cost non sarebbero state possibili.

Come vedi la figura dell’architetto oggi? Si può essere radicali nel 2016? Chi secondo te tra i giovani e i vecchi in italia o anche fuori potrebbe essere definito radicale?

L’architetto oggi essendo parte della società è in crisi. In Italia poi c’è poca attenzione a temi di utilità sociale e la percezione dei cittadini è quella di una categoria di privilegiati che non risolvono problemi ma li creano e a Milano ci sono molti esempi recenti come il quartiere Isola tra torri e foreste verticali senza un disegno urbano. Le città non possono espandersi ancora con questa logica priva di senso mettendo al centro solo le regole speculative del mercato immobiliare che, appunto, non risolvono i problemi di una metropoli come Milano.

Si può essere radicali oggi se si mantiene coerenza tra pensiero e fare architettura, spesso c’è ambiguità. Sicuramente fuori Italia ci sono alcuni architetti che lavorano seguendo un’etica radicale, lo svizzero Zumthor, gli americani Rural Studio, il cileno Alejandro Aravena (direttore della prossima Biennale di Architettura di Venezia), alcuni architetti brasiliani vecchi e nuovi. In Italia mi vengono in mente due architetti, donne, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo e Anna Rita Emili. Se per radicali intendiamo architetti che difendono le proprie idee senza scendere troppo a compromessi e che erigono la sperimentazione come parola chiave della loro ricerca architettonica, altrimenti si è architetti banali.