Classe 1983, nativa del Shropshire, tra le West Midlands e il confine con il Galles, la designer Bethan Laura Wood da oltre un decennio ha contribuito ad imporre un personale linguaggio fatto di ricerca di dettagli, forme e colori. Formatasi prima alla University of Brighton e poi presso il Royal College of Art di Londra, Wood non ama definirsi come artista anche se ne ha, senza dubbio, la vulcanicità ed il carisma. Piuttosto, si vede come una persona che con grande libertà si muove tra design del prodotto, arte e artigianato. Come ci racconta, con un vocabolario ricco di sfumature quasi a riflettere la moltitudine cromatica delle sue opere, ama sperimentare e creare all’interno dell’industria manifatturiera, così da poter arricchire attraverso forme e colori gli interni. Sono le dinamiche che instauriamo nella nostra quotidianità nei confronti degli oggetti che ci circondano a stimolare la sua ricerca. Una passione coltivata sin da piccola, quando Bethan e la sorella si divertivano, all’interno di una famiglia che ha sempre incoraggiato la sfera creativa, a dipingere, cucire e sperimentare con l’arte. Le sue opere, che spesso richiamano certe incursioni cromatiche e volumetriche del design postmoderno di Memphis e Alchimia, evocano legami con le specificità culturali e geografiche dei territori, molti dall’Italia al Messico, in cui Bethan Laura Wood ha lavorato.

L’abbiamo intervistata per approfondire il suo processo creativo, il rapporto elettivo con Milano e capire cosa ne pensa di alcune delle principali criticità che oggi toccano la sua disciplina.

«Il colore è uno dei principali strumenti attraverso cui faccio esperienza del mondo.»

Le commistioni di colori e pattern sono tra i primi elementi a definire e saltare all’occhio osservando le tue opere. Che ruolo e significato occupano nella tua pratica artistica?

Molti dei miei lavori fanno uso di colori e stratificazioni di pattern, ma non direi che è una prerogativa per me avendo realizzato anche diverse opere trasparenti o monocrome. Ad ogni modo non mi spaventa l’idea di giocare con i colori, forse anche perché con il tempo ho sviluppato la capacità ed il gusto di essere circondata nella mia quotidianità da una quantità di cromie spesso superiore a quella delle altre persone. Il colore è uno dei principali strumenti attraverso cui faccio esperienza del mondo, dunque mi affascinano le reazioni che stimola nelle persone, essendo qualcosa di cui la maggior parte di noi ha un’opinione a riguardo. Dunque, per me sta tutto nel rapporto tra il potere che il colore può avere e il pensiero comune che sia semplicemente un’ornamentazione priva di significati, che può essere eliminata in ogni momento da un oggetto senza che esso perda il suo valore. Ho sempre amato sfidare questa concezione.

Attraverso l’uso del colore, dunque, cerchi anche di stimolare le reazioni e i sensi dei fruitori?

Mi piace attivare le connessioni emotive delle persone nei confronti di certi colori.

Nello specifico, è interessante osservare come alcuni abbinamenti cromatici in nazioni e luoghi diversi assumano significati ogni volta diversi. I colori diventano dei significanti capaci di stimolare immediatamente una sensazione di nostalgia nei confronti di un determinato periodo storico, dal momento che viviamo in una società di massa da ormai molto tempo. Lo trovo un processo molto affascinante. Allo stesso tempo, mi piace fare uso di richiami e reference, trame e colori in maniera aperta, così da lasciare un certo spazio per l’interpretazione a sé più familiare.

Questa cornucopia di forme e trame sembra comunque essere attraversata da molteplici reference tra cui ti muovi con agilità. Potresti illustrarcele?

Molto spesso tendo a rispondere a luoghi, produttori o materiali specifici con cui trovo a confrontarmi. Per esempio, il fatto che io abbia spesso citato l’opera di Memphis, gli architetti radicali o accennato al design mid-century italiano è dovuto al fatto che nell’ultimo decennio ho lavorato a lungo in Italia, collaborando con la Nilufar Gallery che è rinomata per questo tipo di design. Essendo una persona che dà grande enfasi all’aspetto visivo, è stato fantastico potermi confrontare vis-à-vis con queste opere, capirne le proporzioni, a tal punto che la loro natura ha finito per nutrire il mio lavoro. Sono una grande ammiratrice di Ettore Sottsass Jr. e di Memphis, dunque non mi dispiace se le persone riscontrano dei cenni a quell’universo postmoderno nei miei lavori. Però, nello stesso modo in cui cerco di mantenere le mie opere aperte ad interpretazioni personali sul piano dei colori, voglio assicurarmi che non ci siano riferimenti eccessivamente predominanti a determinate correnti stilistiche.

Mi sembra di capire che il design italiano sia importante nel tuo percorso di ricerca. Tra l’altro, alcuni tuoi pezzi sono esposti al museo Abet Laminati di Bra, ed uno dei tuoi tutor al Royal College of Art è stato Martino Gamper. Come si è sviluppato il tuo rapporto umano e creativo con il nostro paese e, in particolare, con Milano?

Milano è una città molto speciale per me. Non solo perché è sede di Nilufar, ma anche per via del Salone. Mi piace come durante quella settimana la città acquisti in diversità, con designer da tutto il mondo che si incrociano, condividendo i loro mondi ed il loro comune amore per Milano. Mi piace comunque frequentarla anche al di fuori del Salone, perché è una città che celebra il design. Diversi miei amici vi si sono trasferiti e per me è sempre un grande piacere avere l’opportunità di passare del tempo in città con Nathalie Du Pasquier e George Sowden.

Sono una grande fan dei mercatini, specialmente come fonte di ricerca. Mi piace quello piccolino del giovedì nei pressi del Duomo. Ovviamente, sono una grande amante del Bar Basso. È dove tutti noi britannici finiamo per incontrarci durante il Salone. Mi piace la democraticità del Bar Basso: che tu sia appena uscito da una delle cene più in del Salone o che tu sia uno studente che prova ad incontrare designer e fare networking, non importa. Se vuoi essere a contatto con la community del design e non ti dispiace stare un po’ stretto, il Basso rimane uno dei posti più affascinanti dove andare.

Ci sono, purtroppo, molte parti d’Italia che non ho ancora visitato, dal momento che opero soprattutto nella zona di Venezia, Treviso e Vicenza. Recentemente sono stata alla fabbrica Alpi perchè sto lavorando a una serie di opere utilizzando le loro tecniche produttive. Mi piace come gli artigiani italiani siano sempre disponibili a sviluppare progetti assieme e a sperimentare.

Che fosse per abitazioni private o hotel, gran parte della tua produzione si è focalizzata sul design d’interni. Come coniughi forma e funzione nella tua ricerca progettuale?

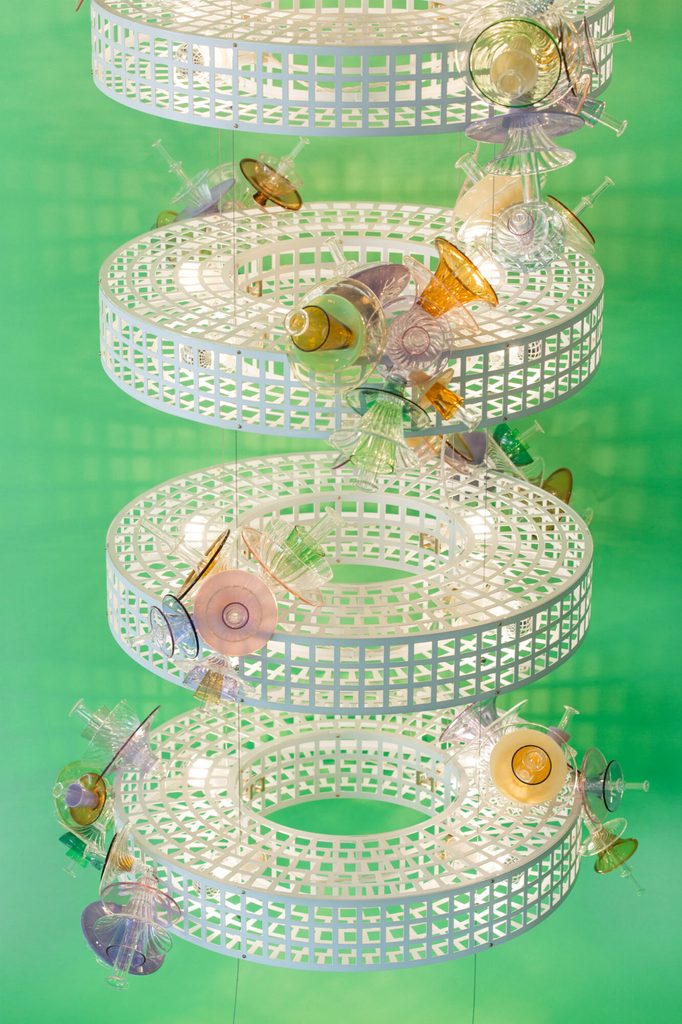

Cerco sempre di connettere forma e funzione nei miei pezzi. Semplicemente la mia definizione di ‘funzione’ tende ad essere ampia ed a spingersi oltre, per esempio, la sola idea di funzione come una superficie su cui sia possibile sedersi. Quando lavoro ad una sedia, ad una scaffalatura o ad un armadietto per me è molto importante anche celebrare i dettagli che appartengono ad un oggetto. Ho una grande fascinazione per elementi come maniglie in vetro o cerniere. Sono parti essenziali al funzionamento di un oggetto di design, ma al tempo stesso appartengono ad un mondo e linguaggio tutto loro, immenso e incredibile, ricco di dettagli. Amo giocare con questi vezzi estetici all’interno dei limiti richiesti dalle funzioni di un oggetto. Il risultato può spesso apparire molto ornamentale a tal punto da fare sembrare che la funzione non sia stata presa in considerazione, ma non è così.

Immagino che nella tua formazione ti sia spesso confrontata con i maestri del design, molti dei quali - specialmente nel dopoguerra - portavano avanti il discorso di design come pratica democratica. Oggi può ancora esistere un simile concetto in una società sempre più polarizzata sotto l’aspetto socio-economico, in Regno Unito come in Italia?

Credo che ci sia spazio per tutti i tipi di design. Se spingiamo il design esclusivamente verso l’idea che possa univocamente rispondere ai bisogni di tutti allo stesso modo, potrebbe non funzionare perché ci sono molte sfumature di cui bisogna invece tenere conto, ovvero che ci sono persone, spazi e necessità differenti. Mi piace che il design sia una disciplina molto, molto ampia. Sia come studente di Martino Gamper, che con il mio precedente tutor all’Università di Brighton, ho sviluppato un interesse per un design fai-da-te, per una ingegneria a ritroso che mi facesse comprendere il funzionamento delle cose e come ripararle. Penso che questo approccio possa essere visto come una reazione dell’uomo ad una società sempre più massificata.

Ricordo, quando ero all’università, l’uscita dell’IPod: un cubo bianco, bellissimo, che però non poteva essere aperto. Da un lato era stupefacente vedere come un’evoluzione tecnologica avesse anche portato ad un cambiamento nel panorama del design, dall’altro ti trovavi di fronte ad una cultura del prodotto in cui appena un oggetto veniva usato o danneggiato diminuiva il suo valore. La negatività di simili oggetti è che se ci si spinge troppo verso questo estremo progettuale si scivola in una dinamica di produzione fast, dove i beni non possono più essere inseriti in un sistema circolare così che gli si possa dare una seconda vita. È anche per questo motivo che alcuni dei miei primi lavori, durante gli studi, erano teiere la cui decorazione veniva via man mano che si macchiavano e le si usava. Era un modo per incoraggiare, anziché scoraggiare, l’interazione con esse.

Queste parole sollevano un altro tema cardine del mondo del design contemporaneo, ovvero la sostenibilità. Se ne parla molto, a tal punto che spesso si rimane confusi su dove finisca la sensibilità ambientale e dove inizi il greenwashing. Che ruolo ricopre questa tematica nella tua pratica artistica?

L’integrazione nel mio lavoro di elementi che hanno a che fare con la circolarità, la longevità ed il riciclo, come reazione opposta all’accelerazione della produzione massificata, è una cosa che mi porto dietro dall’università, essendo Brighton un luogo piuttosto hippy. Ci sono alcuni miei progetti che si concentrano maggiormente su questo aspetto, altri meno. In generale mi interessa lavorare con materiali che provengono dal sistema industrializzato in cui viviamo. Mi piace guardare attraverso queste stratificazioni produttive per provare a valorizzare le montagne di materiali su cui stiamo vivendo, anziché fingere che non esistano.

Nella tua carriera hai viaggiato molto, spesso usando specificità geografiche come catalizzatori per la tua creatività. Può questo approccio essere a rischio nel futuro prossimo considerato che stiamo assistendo ad un mondo progressivamente omogeneizzato sul piano culturale, architettonico e consumistico?

Una delle cose più belle della mia professione è la fortuna di essere invitata per conferenze o mostre in nazioni diverse tra loro, avendo così l’opportunità di vedere altri universi e comprendere l’ossatura su cui sono state costruite le città. Per esempio, notavo come a Rotterdam la segnaletica stradale sia diversa da quella inglese. Ci sono cose, come questa, che appartengono alla quotidianità e assumono un significato completamente nuovo se utilizzate in opere. Senza voler sembrare troppo imparziale, credo che ci troveremo sempre davanti a un mix delle due cose da te citate, ad un equilibrio molto sottile. Ci sono luoghi in cui sono tornata dopo anni rimanendo triste nel vedere che un numero sempre maggiore di negozi unici nel loro genere non c’erano più. L’idea di località è qualcosa che ho a lungo usato nel mio lavoro, perciò ogni volta che vedo un McDonalds o uno Starbucks venire aperto senza che si leghi alla dimensione locale mi dispiace. Credo che i posti debbano avere una scelta sul loro destino, anziché avere soluzioni somministrate. Non bisogna dedurre cosa la popolazione vuole, ma chiedere.