“E ci aumentavamo gli anni / Per firmare le cambiali / Gli strumenti da pagare / E un provino al Piper Club”. Così cantavano i Pooh in “Non solo musica”, brano contenuto nel disco “Uomini soli” del 1990 che, oltre a custodire la famosa canzone vincitrice di Sanremo, lasciava spazio anche ai ricordi di un’età dell’oro della musica giovanile: quella degli anni Sessanta.

Il Piper ovviamente è centrale nell’immaginario di chiunque abbia attraversato l’epoca beat italiana. I Pooh non fanno eccezione, avendo calcato le travi del popolare locale romano proprio nel periodo in cui Riccardo Fogli sostituiva Gilberto Faggioli al basso. All’epoca era considerato uno dei templi della rivoluzione culturale in atto in Italia e nel mondo e suonarci era una consacrazione. Il Piper si poneva come riferimento internazionale, staccandosi nettamente dalla mentalità da balera italiana per attuare un programma ben preciso, il cui manifesto era stampato nei volantini pubblicitari: “Come a New York, come a Londra, come ad Amburgo. FINALMENTE anche a Roma un grandioso locale per i giovani”. E rincarava la dose con una chiara presa di posizione interclassista: “Si mangia e si beve con pochi soldi, si balla tutta musica IRRESISTIBILE. Nato per voi, per i vostri gusti, per i vostri desideri, per le vostre possibilità. PIPER CLUB ogni giorno una festa!”.

La musica si ascolta finalmente ad alto volume, con novanta altoparlanti: per l’epoca qualcosa di devastante.

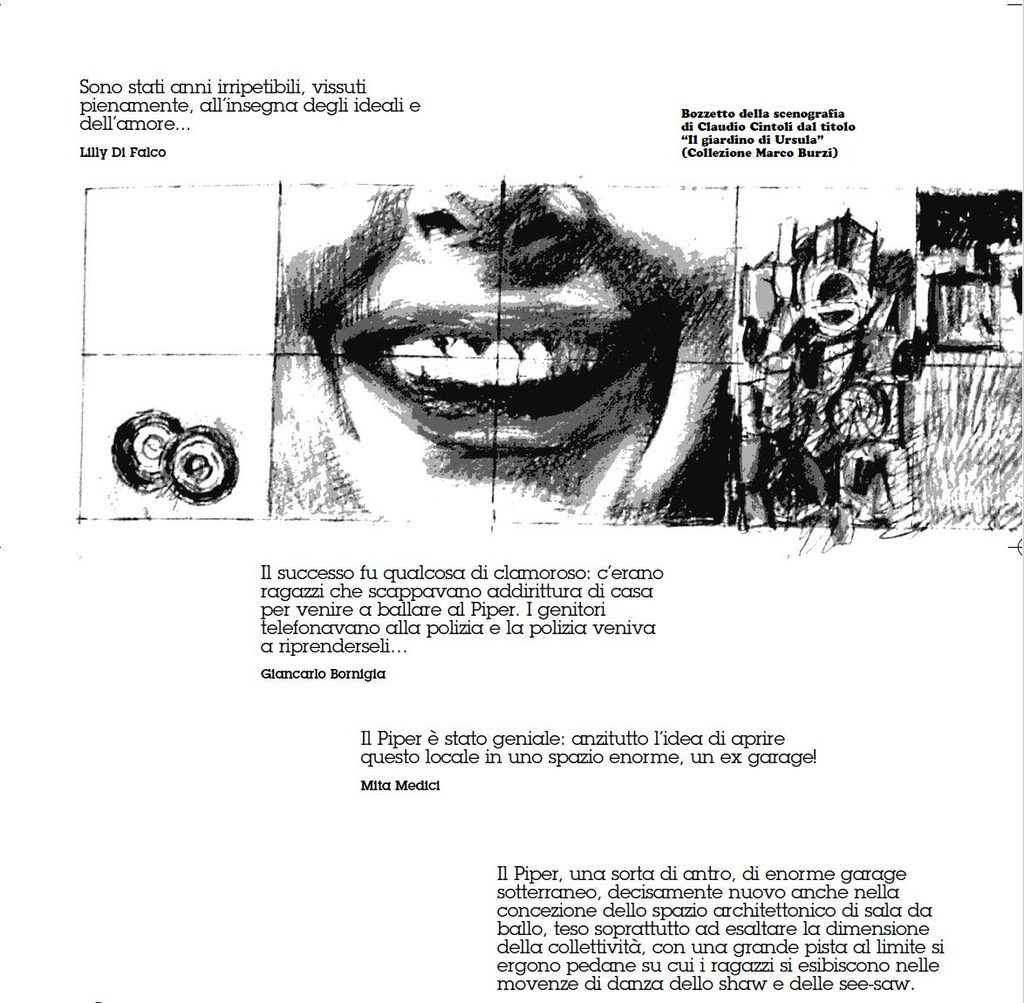

Insomma, finalmente un locale lontano dall’idea di night club vigente fino ad allora, pensato per un’inclusività socioculturale che abbattesse le barriere: la borgata si mescola con l’aristocrazia, i ragazzi di Roma si incontrano con quelli di altre parti d’Italia che vengono appositamente alle serate, a volte anche scappando di casa. Il concetto di bello e di brutto diventa relativo, o meglio, adeguato alla lezione dei “capelloni”, che confondono il genere sessuale, se ne fottono dell’ideologia e sconvolgono il puritanesimo piccolo borghese dei perbenisti della classe dirigente. La musica si ascolta finalmente ad alto volume, con novanta altoparlanti: per l’epoca qualcosa di devastante. E i costumi diventano non tanto meramente libertini quanto liberi. Ovviamente l’operazione è additata come quasi satanica e il locale come un covo di droga, promiscuità sessuale e rumore degenere. Quale miglior curriculum per un club destinato a fare la storia? Eppure il locale nasce effettivamente in maniera equivoca, poiché non sorge per nulla dal basso: a tirarlo su sono l’imprenditore Giancarlo Bornigia e l’avvocato Alberigo Crocetta, che di questa storia è senza dubbio il motore inarrestabile. Tra l’altro, il Nostro ha un passato di volontario nella X MAS di Junio Valerio Borghese, il che rende tutto piuttosto inquietante. Nonostante questa evidenza, Crocetta si innamora del rock, della pop art e di tutto il movimento giovanile in fermento presso quella che potremmo chiamare la “sinistra americana”, concetto tutto ancora da definire poiché Warhol, in fondo, era a tutti gli effetti un turbo capitalista che non aveva nessuna intenzione di negare la concezione americana del profitto e, più che artista, era, appunto, imprenditore.

Probabilmente, a parte il discorso artistico e politico in sé, Crocetta se ne invaghisce proprio perché è un investimento che sulla carta rende. E infatti i giovani degli anni Sessanta portano una rivoluzione di costumi che sarà coerente con il boom economico, con l’industrializzazione, e non è sbagliato dire che, in effetti, il tutto è stato presto dirottato in una macchina per vendere dischi, vestiti, riviste e per ipnotizzare i virgulti davanti alla tv con la nuova moda yé-yéimperante. I nemici di questa svolta però, non sono certo menti illuminate, ma la borghesia bacchettona e il Pci, che non riesce assolutamente a capire perché le sezioni di partito sono vuote e il Piper pieno.

Dalle stalle alle stelle, verso nuove derive e ipotesi di conflitto sociale che si sarebbero poi materializzate nel Sessantotto.

Allo stesso tempo, sarebbe errato dire che questo cambiamento culturale e di gusti sia solo un pericolo massificante o un’esportazione cieca. Anzi, la virata di costumi è probabilmente accresciuta dalle frequentazioni “miste” del locale in questione, una volta – e sembra particolarmente simbolico – garage di un edificio abbandonato, in quella via Tagliamento in seno al surreale quartiere Coppedè, celebrata da Renato Zero in un intero album del 1982, “Via Tagliamento 1965/1970”. Renato, che appunto viene lanciato dal Piper, è in qualche modo l’esempio della borgata che tenta la scalata al cielo e ce la fa, entrando nel ventre della bestia uscendone con le interiora tra i denti. Il significato del Piper degli anni d’oro è tutto qui: gli esperimenti in atto sfuggivano dalle stesse mani degli sfruttatori del fenomeno e portavano dalle stalle alle stelle, verso nuove derive e ipotesi di conflitto sociale che si sarebbero poi materializzate nel Sessantotto italiano.

Tra questi esperimenti e collisioni non possono mancare le interazioni tra architettura, performance, musica e arte pittorica e visuale, una multimedialità che aderisce alla pop art americana e che quindi è di per sé ambigua: a Roma al posto di Warhol c’è Schifano, sicuramente più anarchico, che decora le pareti del locale e una sua opera troneggia insieme a quelle – tra gli altri – di Piero Manzoni, Tano Festa, Claudio Cintoli, lo stesso Warhol e Rauschenberg. Schifano, seguendo ancora le orme di Warhol, produrrà Le Stelle di Mario Schifano, band che al Piper sdoganerà la psichedelia italiana, l’assunzione di sostanze psicotrope – a volte si spacciava anche la camomilla – e il concetto di underground in Italia, con l’evento/happening “Grande angolo, sogni, stelle”. Praticamente i Velvet Underground italiani, tra luci lisergiche, light show liquidi casalinghi – pare inventati proprio a Roma prima dei Pink Floyd – luci strobo e altri effetti atti ad alzare l’asticella della percezione.

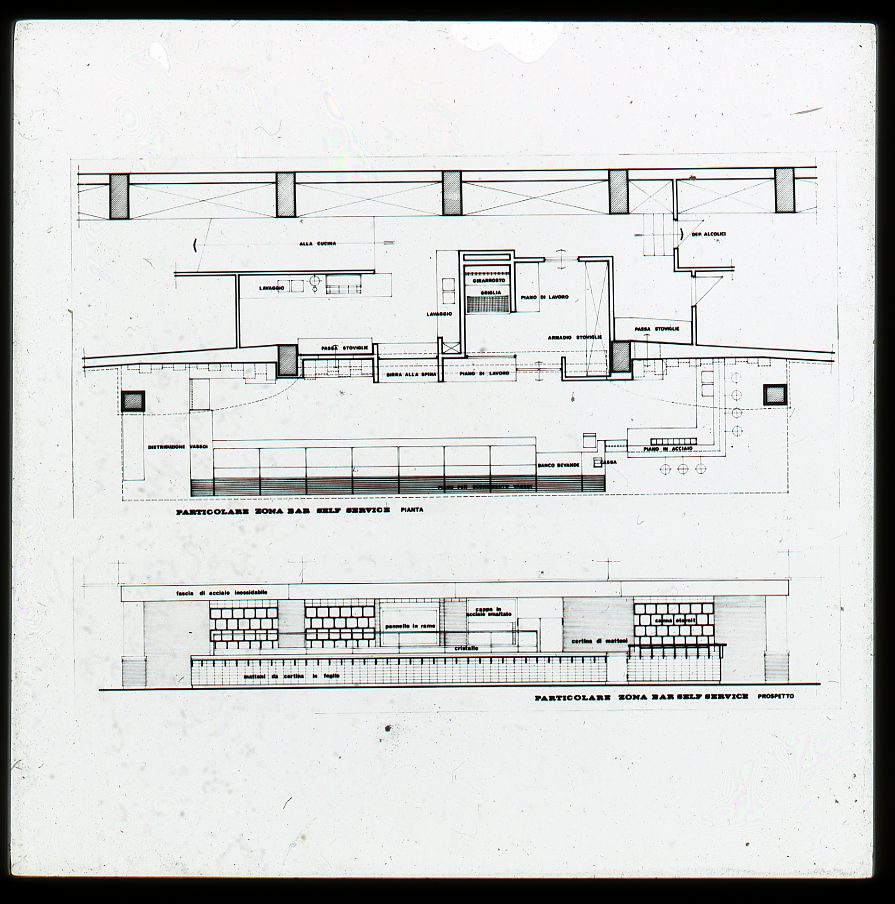

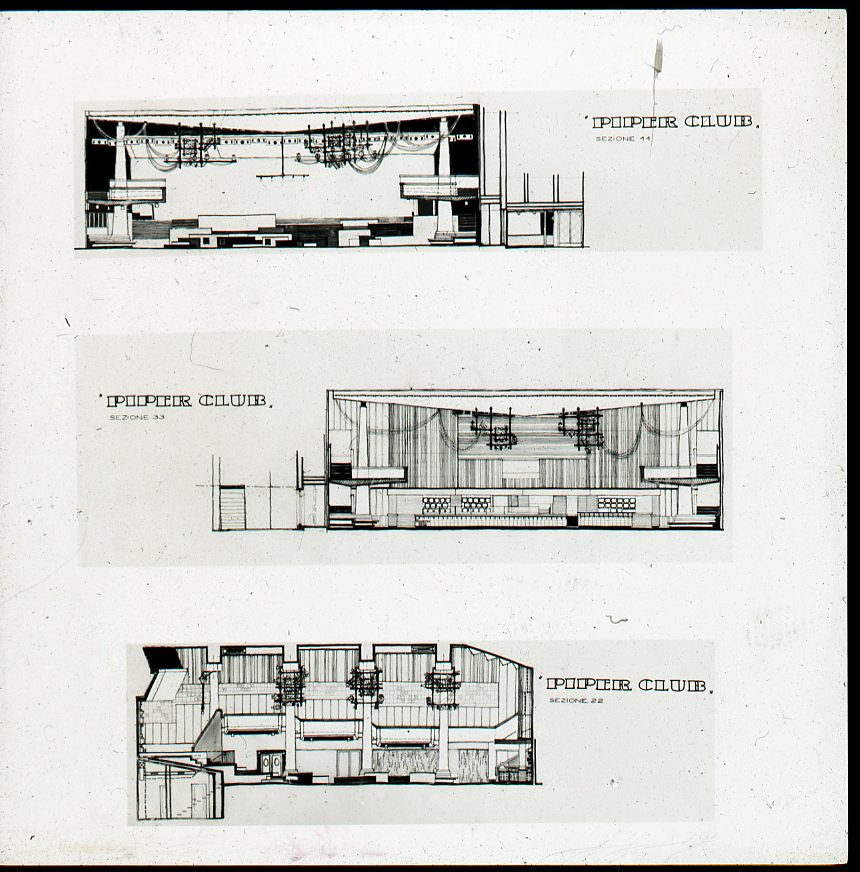

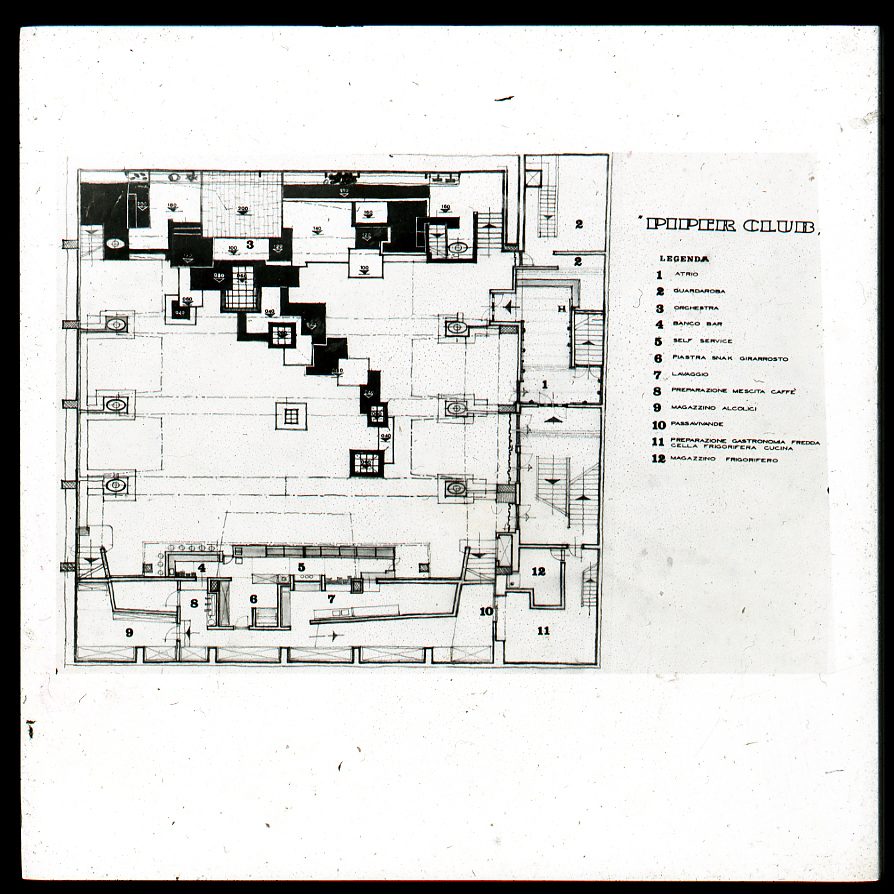

Le migliori menti della generazione di architetti sono in azione per rendere il Piper un capolavoro di avanguardia nel design: a curarlo, ragazzi come quelli che comporranno Archizoom e Superstudio, i due gruppi dell’architettura radicale italiana che si ispira alle idee di Hans Hollein: “tutto può essere architettura”. E soprattutto, non c’è più l’idea standard di palco: è tutto modulare, componibile. Chiaramente al Piper passano gli esponenti della musica italiana più “ribelle” del momento: dai Rokes a Caterina Caselli, dalla regina Patty Pravo ai Primitives, Mia Martini, Le Orme, i New Trolls, i Formula 3, I Corvi, gli Osanna, la lista è lunghissima. Il Piper ospita anche i “matusa”, come Severino Gazzelloni o Claudio Villa, che si presenta a cantare i suoi cavalli di battaglia con una backing band beat, a dimostrazione che il locale era assolutamente nato per mischiare le carte, senza nessun tipo di pregiudizio, tanto che si esibiscono anche miti del jazz come Duke Ellington e Romano Mussolini. E infatti la reale importanza del Piper sono gli ospiti stranieri, che con la loro presenza portano delle vere e proprie folgorazioni sulla via di Damasco agli ascoltatori ignari. Immaginate di vedere per la prima volta i Pink Floyd del periodo Barrett, immaginate di vedere in azione i Byrds o gli Who, i Genesis, i Colosseum, Brian Auger, Sly & the Family Stone, i Van Der Graaf Generator o i Curved Air: senza dubbio una botta per cui nulla può tornare come prima.

Anni Ottanta: neve nel locale, pattini, toro meccanico e altre “pacchianate” che animano i venerdì sera della Roma bene.

Come tutte le cose che raggiungono un picco, anche il Piper si trasforma e perde l’aspetto radicale: da una parte questo sottolinea che il locale accompagna quello che la gente vive, dall’altro mette sotto i riflettori il fatto che la controversia imprenditoriale e di “cassa” è sostanzialmente smascherata. Dopo l’austerity, come una banderuola, il Piper segue la moda della febbre del sabato sera e diventa una vera e propria discoteca, investendo tutto sulla figura del dj che, da selezionatore per le radio e mero interlocutore tra un’esibizione e l’altra, prende il posto delle band diventando personaggio centrale. Negli anni ottanta quindi c’è al comando della baracca Mr. Franz, e al posto degli effetti psichedelici subentra quel tipo di intrattenimento stile Cocoricò, in cui gli effetti più che speciali sono circensi: neve nel locale, pattini, toro meccanico e altre “pacchianate” che animano i venerdì sera della Roma bene, a indicare che c’è in atto un forte regresso antropologico. Fortunatamente in breve tempo si passa alla house, che nel frattempo tiene banco nel resto del mondo. L’antico motto degli anni sessanta “ogni giorno una festa!” ben si sposa con il “24 hour party people” degli Happy Mondays e della Factory di Madchester, si importa anche il rap e alla consolle troviamo dj come Pietro e Paolo Micioni (direttamente dall’Easy Going) e Jovanotti, quando ancora non era partito per la tangente cattocomunista. Certo, a differenza dello storico locale dei New Order, il discorso live è messo in secondo piano rispetto al djing, ma ci saranno un paio di interessanti eccezioni, come ad esempio un mini showcase di David Bowie nel 1987 per rodare il Glass Spider Tour e soprattutto i Nirvana, che nel 1989 promuovono “Bleach” con un Cobain in preda alla paranoia che minaccia di buttarsi da una trave a svariati metri di altezza.

Seguendo una specie di “rimosso” che fa sì che l’unico periodo d’oro del locale ufficialmente ricordato sia inserito nei “favolosi anni Sessanta”, il Piper in realtà rinasce come locale “di rottura” parzialmente negli anni Novanta della techno. Il club apre infatti anche in pomeridiana, permettendo ai teenager di ballare e ascoltare determinate cose che, per quanto commerciali – ricordiamo che Albertino, Linus e Coccoluto la facevano da padroni – apriranno delle strade nelle nuove generazioni che il sabato si concentrano al Piper da tutte le zone di Roma, creando un fenomeno inedito di aggregazione e condivisione di mixtape, rinvigorendo quello spirito “interclassista” degli anni Sessanta. E amplificandolo, dal momento che nessuno è maggiorenne e ancor meno abbiente. Risultato: il questore di Roma vieta l’apertura al pomeriggio con la scusa che “distoglie i ragazzi dallo studio”, sottolineando con questo gesto le grandi potenzialità sovversive del nuovo corso.

Presto però la musica prenderà la via alternativa, quella degli stessi Nirvana che il Piper aveva fiutato come next big thing, mentre, in parallelo, i rave portano la techno su altri livelli di conflitto/coscienza comunitaria. Il Piper preferisce rimanere in una comfort zone di ballo commerciale perdendo di fatto il treno del cambiamento, sorpassato a sinistra dall’affluenza nei centri sociali e a destra da quella nei club più specializzati. Nei primi anni 2000 ci sono timidi segni di ripresa: i figli di Bornigia fanno ripartire l’attività live ospitando artisti locali – in primis quelli che gravitano intorno a Il Locale, come Niccolò Fabi o Tiromancino – ma anche internazionali come Cat Power, Editors, Beach House e i Babyshambles di Pete Doherty, il quale viene costretto dai fan a improvvisare un secondo concerto di quaranta minuti, chitarra in braccio, appollaiato sul cancello dell’uscita. Si tende una mano anche alle nuove emanazioni dell’ hip hop italiano, come i Truceboys e i Co’ Sang, e si ospita anche roba tra il post rock e il punk storico, come i Blonde Redhead e i Misfits: insomma, l’interesse si sposta verso la nuova musica indie internazionale, che poi di fatto si trasformerà nel nuovo mainstream.

Oggi, al contrario, il Piper si muove tra serate a tema, showcase di giovani realtà pop o trap, eventi privati e dj set nostalgici e fa essenzialmente notizia per le risse fuori dal locale e le esplosioni di violenza tra ragazzi – proprio lo scorso 18 maggio il locale è stato chiuso per quattro giorni – piuttosto che per il contenuto culturale. Nel suo resistere cocciuto, come fosse un’istituzione, il Piper è lo specchio di un Paese e dei suoi sforzi di mutazione, nel bene e nel male, tanto nei successi che nei fallimenti: e ci lascia fortunatamente più domande che risposte, più dubbi che certezze. Lo diceva proprio Renato Zero nel brano dal pleonastico titolo “Piper club”, anno 1982: “Al Piper Club / Quante notti con te / Quanti dubbi e quanta allegria / Su quella strada quanta vita, mio Dio / Quanta vita / Dov’è finita adesso?”.