Di tutte le discipline del food design – che, è bene ricordarlo, non è la tartina di pane nero triangolare al salmone scozzese servita su un piatto quadrato di vetro di Murano (anche se, spesso, al Fuorisalone la si risolve così) – quella che abbiamo sempre esplorato qui a Zero è lo studio del cibo e dell’alcol come veicoli per la socialità e la convivialità. E, ovviamente, il racconto di chi questa convivialità la progetta e la vive sulla pelle attraverso il lavoro di tutti i giorni.

È innegabile il fatto che la nostra città abbia molto da insegnare in questo campo, fin dalla fine dell’Ottocento e inizio Novecento – si parla per sentito dire, eh -, quando Caffè Campari, Cova e Camparino (poi Zucca, ora di nuovo Camparino in Galleria) erano ritrovi di musicisti come Verdi e Toscanini, futuristi come Marinetti, pittori come Boccioni che dipinse la celebre “Rissa in galleria”, scapigliati come Boito, re come Umberto I (ma pure gli ammiratori del suo assassino): tutti insieme appassionatamente, bicchiere in mano.

Poi vennero le guerre e ciao belli, o meglio bella ciao: tempi di coprifuoco in cui, per dirne una, bisognava oscurare le finestre per non far trapelare dalle abitazioni la minima luce per via degli attacchi aerei, non certo un periodo in cui passare il tempo libero nei bar. Locali che si riempirono di gioia e benessere nel dopoguerra, quando ci si trovava nei bar a guardare la televisione.

La storia del Negroni Sbagliato dovreste conoscerla: Mirko Stocchetto del Bar Basso miscelò “per sbaglio” lo spumante Ferrari col Bitter Campari e il vermouth rosso, e fece la storia. Quello che forse non sapete è che il merito della sua invenzione casuale è da attribuire alla rivoluzione culturale del ’68 – grazie alla quale i bar italiani e milanesi in particolare cominciarono a riempirsi di gruppi di donne, che amavano i cocktail più leggeri e dunque con lo spumante, come il Bellini.

Nella Milano da bere dove tutto era possibile, cantata dallo spot della Ramazzotti, “l’amaro di chi vive e lavora, l’amaro di una vita, l’amaro di una giornata che non è mai finita”, ci si ripuliva la coscienza coi soldi pubblici, persino gli spiccioli per bersi un aperitivo al Gin Rosa e da Savini; nel frattempo in luoghi come il Bar Cavour, Al Panino e Burghy nascevano i paninari, che ci piacciano o no un simbolo di quella Milano che catturò persino l’attenzione dei Pet Shop Boys col singolo Paninaro del 1986.

Senza dimenticare i bagordi degli anni 90, quando proprio a Milano il signor Vinicio Valdo inventò “l’aperitivo alla milanese” (poi, ahinoi, “happy hour”), trattenendo i clienti nei bar (Cap Saint Martin, Roialto, Milano, Invillà, giusto per dire i più riusciti) dando loro da mangiare gratis per fare in modo che continuassero a bere. Molto prima che l’happy hour diventasse un fenomeno di massa e che i miei genitori mi invitassero a bere i negroni al Diva (poi diventato Cape Town) e al Tribeca Lounge, col risultato che nella maggior parte dei locali l’aperitivo si trasformò in una schifezza con cibi immangiabili e cocktail imbevibili e cari.

Fino alla rinascita dei nostri giorni, in cui il numero di nuovi locali che aprono cresce vertiginosamente: molti ci provano, ma sono pochi quelli che ce la fanno davvero, e così di gestione in gestione le insegne sembrano sempre aumentare. Viaggia bene chi ha puntato da sempre sulla qualità, guadagnandosi nel tempo una clientela di fedelissimi: penso soprattutto a locali che hanno fatto tendenza, come per esempio il Rita per i cocktail e il Birrificio Lambrate per la birra, preparando la città all’avvento di locali sempre più profilati, dove giovani e sempre più diversamente giovani passano le loro serate a bere e a chiacchierare, che poi magari si tromba. Insomma quello che rimane centrale anche oggi è il locale come luogo d’incontro dopo una giornata di lavoro, e siamo di nuovo alla socialità di cui sopra. Bar(b)man in bretelle e biciclette, moto e tattoo, banconi esagerati e bar segreti, locali con l’alambicco (questo sì un oggetto di design glorioso) e locali per solo due persone: ce n’è per tutti i gusti, l’importante è divertirsi.

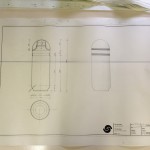

Che dire dei ristoranti? Certo si potrebbe aprire un capitolo ancora più ampio, anche se nei bar la convivialità è maggiore perché è molto più facile imbattersi negli altri avventori. E poi tra il bartender e lo chef la bilancia pende a favore del primo, che sta al centro dell’attenzione come un attore a teatro, piuttosto che sul secondo, chiuso in cucina come un macchinista qualsiasi. Un attore ricco di fascino con la valigia piena di oggetti o bar tools – come il titolo della mostra fotografica degli oggetti preferiti dai barman milanesi che abbiamo curato l’anno scorso allo Zero Design Festival – di puro design, a partire dallo shaker (sarà un caso che due tra gli agitatori per cocktail più venduti al mondo vengono costruiti dall’Alessi, a pochi chilometri da Milano?), fino a quelli disegnati dai barman stessi, come Oscar Quagliarini e la sua linea Cocktail First, Question Later.

Il design è ovunque: nei bicchieri, nel ghiaccio, nei cocktail, ma pure nella bottigliera sempre ben in vista con i marchi che ci rimandano alle grandi aziende milanesi e non, alle loro pubblicità, ai loro musei d’impresa. Intanto i bar fanno eventi aperti ai clienti e alla stampa per presentare i menu stagionali; le cocktail list sono studiate nei minimi dettagli da art director e illustratori; i bartender creano drink sempre più complicati ed è tornata in auge persino la Miscelazione Futurista (1930-1933), periodo memorabile per il bar (o meglio quisibeve, non era consentito l’uso di parole straniere) che ha prodotto geniali polibibite (bada bene, non cocktail) preparate con ingredienti autarchici quali grappa, arzante (brandy), vini, vermut, amari e bitter e in cui la creatività dei miscelatori è stata affiancata da quella di grafici e artisti come Fortunato Depero, Nikolay Dugerhoff, Ugo Pozzo, che fecero la fortuna di marchi come Campari e Amaro Cora.

Ma ora basta, mi è venuta sete: ci vediamo al bancone.